Ablative Radiochirurgie bei Lungenkarzinomen

Punktgenaue Technik

Seit März 2013 bieten die Radioonkologen und Pneumologen des Klinikums Stuttgart die sogenannte ablative Radiochirurgie bei Lungenkarzinomen an. Vor allem für Patienten, bei denen eine Operation nicht möglich ist, ist dieses Verfahren der außerordentlich präzisen Bestrahlung mit hohen Einzeldosen meist die einzige Chance auf Heilung ihrer Lungenkrebserkrankung. Möglich wurde die Neuerung durch die Anschaffung eines 4-D-fähigen Computertomographen.

Lungenkarzinome stellen bei allem medizinischen Fortschritt, vor allem auch in der Behandlung von Krebserkrankungen, weiterhin Tumorleiden mit häufig relativ ungünstiger Prognose dar. „50.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Lungenkrebs und über 80 Prozent davon sterben innerhalb von fünf Jahren“, erklärt Dr. Axel Kempa, Leiter der Sektion Pneumologie am Klinikum Stuttgart. Damit sind Lungenkarzinome Krebstodesursache Nummer 1 und rangieren trotz geringerer Fallzahl weit vor Brust- oder Prostatakrebs als Todesursache.

Die hohe Mortalität von Lungenkrebspatienten hat ihren Grund: Ein Lungenkarzinom verursacht kaum Schmerzen, so dass es meist erst spät entdeckt wird. „Gut heilbar ist aber eigentlich nur das Tumorstadium I, in dem die Tumoren noch relativ klein sind und auch noch keine Lymphknotenbefallen sind“, sagt Dr. Kempa.

Funktionelle Reserve ist wichtig

Spätere Stadien, die sich etwa durch chronische Heiserkeit oder durch das Abhusten von Blut merkbar machen, können in der Regel nicht mehr kurativ, das heißt mit dem Ziel der Heilung, sondern nur noch palliativ behandelt werden. Allerdings ist auch eine frühzeitige Entdeckung des Tumors kein Garant für eine Heilung. „Die Therapie der Wahl ist beim Lungenkarzinom immer noch der operative Eingriff, bei dem der befallene Teil der Lunge, unter Umständen bis hin zu einem kompletten Lungenlappen entfernt wird“, so der Pneumologe, „was aber nur bei Patienten mit gutem Allgemeinzustand möglich ist.“ Zum einen bedeutet es nämlich einen großen, belastenden Eingriff an der offenen Lunge, zum anderen wird, da mit dem Tumor auch immer ein Teil des ihn umgebenden gesunden Gewebes entfernt werden muss, die Kapazität der Lunge stark eingeschränkt.

Eine Operation ist also nur sinnvoll, wenn sie der Lunge danach noch ausreichend Raum zum Luftaustausch lässt. „Ein chirurgischer Eingriff ist nur dann gerechtfertigt, wenn die funktionelle Reserve der Lunge groß genug ist“, betont Dr. Kempa. Diese funktionelle Reserve ist bei vielen Lungenkrebskranken aber äußerst gering. So leiden bis zu zwei Drittel dieser Patienten zugleich an einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Das ist eine chronische – und nicht heilbare – Infektion der Lunge, hervorgerufen meist durch langjähriges Rauchen oder durch Feinstaubbelastung. Die COPD führt zu einer Verengung der Atemwege, so dass das Luft holen immer schwerer fällt, und es kommt mit d h zur Schädigung anderer Organe. „Diese Patienten können in der Regel nicht mehr operiert werden“, sagt Dr. Kempa, „da dies zu einer weiteren Verschlechterung des schon beeinträchtigten Allgemeinzustandes führen würde.“

Strahlentherapie liefert hier die besseren Ergebnisse

Diese Ansicht vertritt auch Professor Dr. Marc Münter, Ärztlicher Direktorder Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie: „Patienten mit von vornherein schlechter Lungenfunktion profitieren kaum von einer Operation. Die Strahlentherapie liefert hier die besseren Ergebnisse.“ Gemeint ist allerdings nicht die konventionelle Strahlentherapie. Diese wird als Alternative nur Operation schon seit langem angeboten, beinhaltet aber ein genauso hohes Risiko, da die langen Bestrahlungszyklen zu einer Schädigung des Lungenparenchyms führen. Die funktionelle Reserve kann also auch hier erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Professor Münter spricht damit vielmehr die sogenannte ablative Radiochirurgie an. Das ist ein noch relativ junges Verfahren, das bisher bundesweit erst an den großen Lungenzentren angewandt wird. Laut neuesten Studien ist es im Ergebnis mit dem chirurgischen Eingriff vergleichbar, dabei aber mit wesentlich geringerem Risiko verbunden und damit auch bei Patienten einsetzbar, für die eine Operation nicht mehr in Frage kommt.

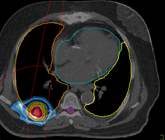

Die Bausteine einer modernen Strahlentherapie sind durch eine weitere aktuelle Technik ergänzt worden: Zur Bildgebungseinheit am Bestrahlungsgerät für die genaue Lageerkennung des Tumors kommt noch eine 4-D-Einheit für den Planungs-Computertomographen. Sie erlaubt nun auch eine präzise Behandlung extrem beweglicher Tumore, wie eben der Lungenkarzinome. „Die vierte Dimension, die wir nun abbilden können, ist der zeitliche Verlauf“, erklärt Medizinphysiker Nils Wegner, „das bedeutet, dass wir verfolgen können, wie sich der Tumor bewegt, und darauf dann während der Bestrahlungsplanung und später auch während der eigentlichen Bestrahlung reagieren können.“ Das geschieht, indem entweder entsprechende Sicherheitssäume berücksichtigt werden oder aber indem nur dann bestrahlt wird, wenn der Tumor optimal zur Bestrahlungsquelle, also genau im Bestrahlungsfeld liegt. „Bewegt sich der Tumor aus der optimalen Lage heraus wird die Bestrahlung gestoppt“, so der Medizinphysiker.

„Dieses 4-D-CT ist quasi ‚die Kür‘ in der Strahlentherapie“, stellt Professor Münter mit Stolz fest. Der große Vorteil: Durch die hohe Zielgenauigkeit kann die Dosis erhöht werden. „Wir geben Einzeldosen von 6 bis 25 Gray, das ist fünfmal so viel wie bei der konventionellen Bestrahlung“, erklärt Wegner. Dadurch kann dann auch der Bestrahlungszyklus verkürzt werden. Etwa zwei Wochen dauert die stationäre Behandlung mittels der ablativen Radiochirurgie, in manchen Fällen reichen sogar fünf bis sechs Bestrahlungseinheiten aus.

Aus: Klinikum live, Ausgabe 02|2013