CI und Hörimplantate

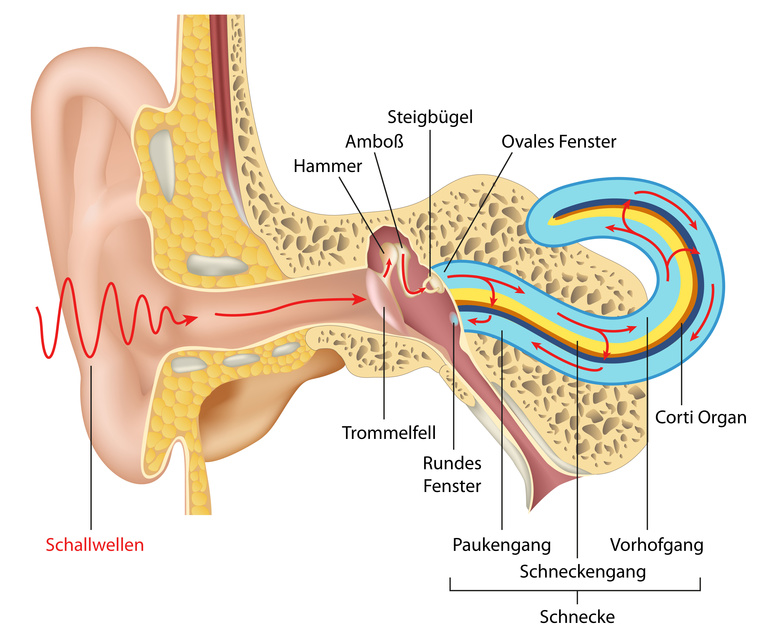

Um die Arbeitsweise von Hörimplantaten zu verstehen, sollte Ihnen die Funktion des gesunden Ohres vertraut sein. Daher zunächst ein kurzer Überblick:

Das Ohr wird anatomisch in das äußere Ohr, das Mittelohr und das Innenohr unterteilt. Das äußere Ohr, bestehend aus der Ohrmuschel und dem Gehörgang, dient der Schallaufnahme und dessen Weiterleitung an das Trommelfell, das die Grenze zum luftgefüllten Mittelohr darstellt. Der Schall versetzt das Trommelfell ähnlich wie bei einem Musikinstrument in Schwingungen, die durch die Gehörknöchelchen des Mittelohres verstärkt und auf das Innenohr, übertragen werden. Im Innenohr, der sogenannten Hörschnecke, übertragen die Hörsinneszellen, medizinisch Haarzellen genannt, das Signal auf den Hörnerven. Die Nervenerregung wird über die sogenannte Hörbahn im Gehirn bis zur Hörrinde im Schläfenlappen des Gehirns weitergeleitet. Erst dort entsteht die bewusste Hörwahrnehmung.

Was ist ein Cochlea-Implantat?

Ein Cochlea-Implantat (CI) ersetzt die Funktion des Innenohres, wenn dieses vollständig taub oder so stark geschädigt ist, dass normale Hörgeräte keinen ausreichenden Nutzen mehr bringen. Das Implantat wird im Rahmen einer Ohroperation in die Hörschnecke eingesetzt und reizt elektrisch den Hörnerv. Die Operation ist praktisch in jedem Alter und bei Kindern bereits im ersten Lebensjahr möglich.

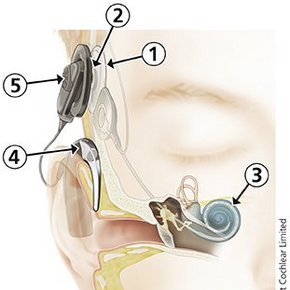

Ein CI besteht aus zwei Teilen (siehe Bild 1):

1. Dem Implantat mit Empfängerspule (1), Magnet (2) und Innenohrelektrode (3)

2. Dem Sprachprozessor: dieser kann entweder hinter dem Ohr (4) mit über dem Implantat magnetisch gehaltener Sendespule (5) oder auch als „single unit-Prozessor“ direkt über dem Implantat (Bild 2a + 2b) getragen werden. Für Babys und Kleinkinder gibt es weitere, kindgerechte Trageoptionen (Bild 3)

Funktionsweise:

- Die Mikrofone des Sprachprozessors nehmen den Schall auf. Dieser wird ähnlich wie durch hochwertige Hörgeräte verarbeitet (Störgeräuschunterdrückung etc.) und in digitale Signale umgesetzt.

- Der Sprachprozessor sendet die Signale an das Implantat.

- Das Implantat verwandelt das digitale Signal in elektrische Energie, die an die Elektrodenkontakte in der Hörschnecke weitergegeben wird.

- Die elektrischen Impulse reizen die Nervenzellen des Hörnerven entsprechend der jeweiligen Tonhöhe und Lautstärke. Moderne Implantate generieren mehrere Tausend Impulse pro Sekunde, so dass ein hochwertiger Höreindruck im Gehirn entstehen kann.

- Die Einstellung des Sprachprozessors wird im Rahmen der Rehabilitation aufgrund der subjektiven Wahrnehmung des CI-Trägers kontinuierlich optimiert, so dass ein angenehmer und möglichst natürlicher Klang erreicht wird. Bei Kleinkindern werden hierbei kinderaudiometrische Methoden und zusätzliche objektive Messwerte, die bereits während der Operation gewonnen werden, verwendet.

- bei Erwachsenen eine beidseitige Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit vorliegt. Die Kombination mit einem normalen Hörgerät auf dem Gegenohr ist meist problemlos möglich. Bei gehörlosen Erwachsenen, die keine Lautsprache erwerben konnten, sind die Chancen für eine relevante Hörverbesserung durch ein CI allerdings eher gering.

- bei Kindern eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit oder angeborene Taubheit vorliegt. Eine frühe Implantation innerhalb der ersten Lebensjahre verbessert die Chancen für eine gute Hör- und Sprachentwicklung. Die Wahl des richtigen Zeitpunktes für eine CI-Versorgung hängt jedoch von vielen Faktoren ab und muss individuell getroffen werden. Liegt z.B. eine Ertaubung nach Hirnhautentzündung (Meningitis) vor, kann eine Implantation bei drohender Verknöcherung der Hörschnecke auch innerhalb weniger Wochen notwendig werden.

- eine einseitige Ertaubung bei normalem Gehör des zweiten Ohres vorliegt. Ein CI kann in dieser Situation sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen das beidohrige Hören wieder herstellen.

- eine Hochtontaubheit mit gutem Restgehör im Tieftonbereich vorliegt. In diesem Fall kommt eine kombinierte, „elektroakustische Stimulation“ mit einer CI-Elektrode und einer akustischen Verstärkung des Tieftongehörs über ein eingebautes Hörgerät in Frage.

Was ist ein aktives Hörimplantat?

Aktive Hörimplantate, auch implantierbare Hörgeräte genannt, werden in die Mittelohrräume oder in den Schädelknochen eingesetzt und verbessern die Schallübertragung in dem durch eine Entzündung, eine Fehlbildung oder vorangegangene Operationen geschädigten Mittelohr. Durch die direkte Ankoppelung an die Mittelohrstrukturen oder durch die Ausnutzung der sogenannten „Knochenleitung“ (s.u.) müssen Hörmplantate weniger Verstärkung leisten als normale Hörgeräte und bieten daher oft einen besseren Klangeindruck. Außerdem muss der Gehörgang nicht wie bei normalen Hörgeräten durch eine Otoplastik (Ohrpassstück) verschlossen werden. Daher können auch Patienten mit chronisch entzündeten Gehörgängen oder feuchten Ohren von dieser Technik profitieren. Knochenleitungsimplantate eignen sich weiterhin auch für die Versorgung von einseitigen Taubheiten bei Normalgehör des anderen Ohres.

Aktive Hörimplantate werden im Rahmen einer Ohroperation in Narkose eingesetzt und sind für Kinder bereits ab fünf Jahren zugelassen.

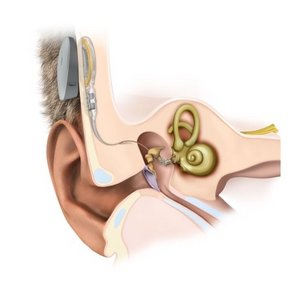

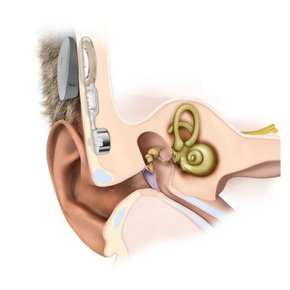

Hörimplantate bestehen aus zwei Teilen:

- dem Implantat mit Empfängerspule, Magnet und dem „Wandler“. Dieser wird entweder an die Gehörknöchelchen bzw. das anatomische Fenster zum Innenohr angekoppelt (Bild 1) oder fest in den Schädelknochen eingesetzt (Bild 2).

- dem hinter dem Ohr unter den Haaren getragenen Audioprozessor, der durch die intakte Haut magnetisch über dem Implantat gehalten wird (Bild 3).

Es gibt verschiedene Arten von aktiven Hörimplantaten mehrerer Hersteller, die hier nur exemplarisch dargestellt werden (Bild 4).

Funktionsweise:

- Die Mikrofone des Audioprozessors nehmen den Schall auf. Dieser wird ähnlich wie durch hochwertige Hörgeräte verarbeitet (Störgeräuschunterdrückung etc.) und in digitale Signale umgesetzt.

- Der Audioprozessor sendet die Signale an das Implantat. Als elektromagnetische Energie versetzt das Signal den Wandler in Schwingungen: Je nach Art des Wandlers überträgt dieser die Schwingungen auf die Gehörknöchelchen, das anatomische Fenster zum Innenohr oder direkt auf den Schädelknochen. Über die sogenannte „Knochenleitung“, die auch bei Routine-Hörprüfungen zum Einsatz kommt, erreicht die Schwingung direkt und praktisch verlustfrei das Innenohr der entsprechenden Seite, aber auch das der Gegenseite. Dies wird bei der Versorgung einseitiger Taubheiten ausgenutzt.

- eine reine Mittelohrschwerhörigkeit besteht. In diesem Fall ist die Innenohrleistung normal. Die Ursache für die gestörte Schallübertragung im Mittelohr kann in einer Fehlbildung der Gehörknöchelchenkette liegen, aber auch in chronischen Entzündungen oder Erkrankungen, die die Gehörknöchelchen schädigen. Auch durch Verletzungen oder Voroperationen können Mittelohrschwerhörigkeiten entstehen.

- eine sogenannte kombinierte Schwerhörigkeit besteht. In diesem Fall ist auch das Innenohr in seiner Funktion zusätzlich gestört. Die sorgfältige Auswahl eines Implantates mit ausreichender Verstärkung ist hier besonders wichtig.

- eine einseitige Taubheit vorliegt und ein Cochlea-Implantat nicht möglich oder gewünscht ist. In diesem Fall kommen Knochenleitungsimplantate zum Einsatz, die das gesunde Innenohr der Gegenseite über die „Knochenleitung“ des Schädels erreichen.

- eine leicht- bis mittelgradige Innenohrschwerhörigkeit besteht und eine Versorgung mit konventionellen Hörgeräten nicht möglich ist. Dies kann z.B. bei Fehlbildungen des äußeren Gehörganges oder chronischen Entzündungen der Gehörgänge der Fall sein.

Grundsätzlich muss das zu implantierende Ohr entzündungsfrei sein und ein weitgehend stabiles Hörvermögen aufweisen. Ggf. ist vor der Versorgung mit einem Implantat eine sanierende Ohr-Operation erforderlich.