Schulter

Unsere Schulter besteht aus mehreren Knochen und Gelenken. Es ist das beweglichste Gelenk unseres Bewegungsapparates. Der Oberarmkopf wird durch ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen verschiedenen Muskeln, Sehnen und Bändern in der Gelenkpfanne gehalten und der Arm kann so in jede Richtung bewegt werden. Im Gegensatz zu anderen Gelenken wird die Schulter vor allem durch die Muskulatur stabilisiert. Dadurch sind wir in der Lage, unsere Arme in alle Richtungen zu bewegen. Neben dem Schulterhauptgelenk zählen das auch das Schultereckgelenk und das Brustbein-Schlüsselbein-Gelenk zur Schulter.

Die Schulter ist aufgrund ihres komplexen Aufbaus und ihrer großen Bewegungsfreiheit anfällig für Verletzungen und alters- und abnutzungsbedingte Beschwerden.

In der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie behandeln wir alle frischen Verletzungen sowie deren Verletzungsfolgen des Schultergürtels. Weiterhin behandeln wir alle alters- und verschleißbedingten Erkrankungen der Schulter. Neben konservativen Behandlungsoptionen stehen sämtliche modernen operativen Verfahren der Schulterchirurgie mit den neuesten Implantaten und Verfahrensweisen zur Verfügung. Wo immer möglich, setzen wir arthroskopische, minimalinvasive Verfahren ein. Daneben führen wir Eingriffe an der Schulter mit „Mini open“-Techniken und falls notwendig offenchirurgisch aus.

Die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten werden dabei individuell auf Ihre Beschwerden angepasst und mit Ihnen besprochen.

Was ist das und wie zeigt es sich

Bei einer Rotatorenmanschettenruptur ist eine oder mehrere Sehnen der sogenannten Rotatorenmanschette – meist die Sehne des Musculus supraspinatus – eingerissen. Ursache sind häufig altersbedingter Verschleiß, wiederholte Überlastung oder ein Unfall mit abrupter Kraftwirkung. Typisch sind seitlicher Schulterschmerz, verstärkt nachts oder beim Liegen auf der betroffenen Seite, und eine zunehmende Schwäche bei Überkopfbewegungen oder beim Heben. Der Muskelfunktionsverlust kann sich langsam entwickeln oder plötzlich auftreten.

Häufige Behandlung

Zunächst setzt unsere Klinik auf einen konservativen Ansatz: Physiotherapie zur Kräftigung und Beweglichkeitssteigerung, ggf. entzündungshemmende Maßnahmen und Infiltrationen sowie eine Belastungsanpassung. Bleibt der Schmerz bestehen oder liegt ein größerer Riss vor, erfolgt eine operative Rekonstruktion – bevorzugt arthroskopisch.

Operationstechniken im Überblick

- Single Row (Einreihen-Verfahren): Es wird eine Reihe von Ankern („suture anchors“) in den Tuberculum major eingebracht und die Sehne mit Nähten daran fixiert. Moderne Varianten verwenden mehrfach geladene Anker mit mehreren Fäden.

- Double Row (Doppelreihen-Verfahren): Hier werden zwei Ankerreihen – medial und lateral – gesetzt, um die Kontaktfläche Sehne-Knochen zu erhöhen („footprint coverage“) und die biomechanische Stabilität zu verbessern.

- SCOI Row-Methode: Eine spezialisierte Form der Single Row Technik, entwickelt unter anderem am Southern California Orthopaedic Institute. Charakteristisch sind: medial nahe der Knorpelgrenze platzierte triple-geladene Anker, geringe Spannung der Sehne („tension-free repair“), und zusätzliche Mikrofrakturen (bone-marrow-vents) im Tuberculum zur Förderung der Heilung („Crimson Duvet“-Effekt). In biomechanischen Studien wurde dieser Ansatz mit verbesserten Eigenschaften verglichen.

Beispiel einer 55-jährigen Patientin mit kompletter Ruptur der Rotatorenmanschette (Supraspinatussehne)

Nachbehandlung und Prognose

Nach der OP erfolgt in der Regel eine Ruhigstellung der Schulter (z. B. in einer Schlinge) für einige Wochen mit frühem passiven Bewegungsaufbau. Dann folgt aktiv-assistives Training, später Kraft- und Funktionsaufbau. Große oder chronische Risse benötigen einen längeren Rehabilitationszeitraum – häufig bis zu 6 Monaten oder länger. Die meisten Patient*innen erreichen gute bis sehr gute Funktion und Schmerzfreiheit, insbesondere wenn die Sehne geheilt ist. Studien der SCOI Row-Methode berichten über Heilungsraten im Bereich > 90 % bei MRT-Kontrollen.

Was ist das und wie zeigt es sich

Nach einer vorderen Ausrenkung des Schultergelenks (Luxation) kann es zu einer Schädigung des vorderen Glenoid-Labrum und der Kapsel kommen („Bankart-Verletzung“). Dadurch entsteht eine erhöhte Beweglichkeit und potenziell wiederholte Luxationen oder Subluxationen. Betroffene berichten über Instabilitätsgefühl („die Schulter rutscht weg“), Schmerzen beim Abspreizen oder Werfen und oft frühere oder wiederholte Dislokationen.

Häufige Behandlungsansätze und OP-Techniken

Je nach Befund und Risikoprofil stehen mehrere operative Verfahren zur Verfügung:

- Arthroskopische Labrum-/Kapsel-Rekonstruktion („Bankart-Repair“) und ggf. Remplissage

Über kleine Zugänge wird das abgelöste Labrum mit Ankern wieder am Glenoidrand fixiert, die Kapsel gestrafft und akute Begleitverletzungen beseitigt. Wird zusätzlich ein Hill-Sachs-Defekt aktiv („eingreifend“) identifiziert, kann eine Remplissage-Technik ergänzt werden (Einbringen des hinteren Sehnen-/Muskelgewebes in den Defekt zur Stabilisierung). Studien zeigen, dass diese Methode bei geeigneten Patienten geringe Rezidivraten liefert. Diese Variante eignet sich besonders bei intakter knöcherner Glenoid- und Humeruskopf-Situation, geringem Knochendefekt und Sport- bzw. Alltagsanspruch. - Latarjet-Verfahren / Korakoid-Transfer

Liegt ein signifikanter knöcherner Defekt am Anschluß der Glenoidpfanne (z. B. > 20-30 % Knochendefekt), oder haben bereits mehrere Instabilitäten stattgefunden, so wird häufig das Latarjet-Verfahren empfohlen. Hierbei wird ein Teil des Korakoids der Schulter gemeinsam mit den daran ansetzenden Sehnen auf die vordere Glenoidkante transplantiert und fixiert. Dies erzeugt einen knöchernen Block, eine „Sling“-Wirkung der Sehnen und verstärkte Kapselspannung – kombiniert stabilisieren diese drei Mechanismen die Schulter effektiv.

Nachbehandlung und Prognose

Nach dem Eingriff erfolgt in der Regel eine kurzzeitige Ruhigstellung, gefolgt von einem stufenweisen Wiederaufbau: zunächst passive und assistierte Bewegungen, anschließend aktives Training von Muskulatur und Koordination, später sport- oder arbeitsbezogene Belastung. Bei einer Bankart-Rekonstruktion kann die Rückkehr zum Sport nach einigen Monaten erfolgen, bei Latarjet-Eingriffen oft ebenfalls nach ungefähr 5-6 Monaten; langfristig zeigt sich bei adäquater Indikation eine sehr gute Stabilität und Funktion. Einschränkungen können in der Außenrotation auftreten, insbesondere bei knöchernem Eingriff.

Was ist das und wie zeigt es sich

Bei der Kalkschulter handelt es sich um Kalkeinlagerungen (meist Hydroxylapatit-Kristalle) in der Sehne der Supraspinatussehne – Teil der Rotatorenmanschette – oder seltener anderen Manschetten-Sehnen. Typisch ist eine Phase mit zunehmender Sehnenschädigung oder Fehlregeneration, gefolgt von einer akuten Schmerzphase mit stechenden Schmerzen, insbesondere bei Bewegung und im Liegen auf der Schulter. Viele Patienten berichten über eingeschränkte Beweglichkeit und Nachtschmerz. Oft bessert sich dieser Zustand spontan oder durch konservative Maßnahmen.

Häufige Behandlung

Zunächst wird eine konservative Therapie gewählt: Schonung, entzündungshemmende Medikamente, gezielte Physiotherapie, Stoßwellen-Therapie (ESWT) sowie ultraschall- oder röntgen-gesteuertes Needling („barbotage“) der Kalkdepots. Wenn diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen – etwa bei starker Schmerzbelastung, Bewegungseinschränkung oder persistierenden Kalkdepots – wird eine operative Behandlung empfohlen:

- Arthroskopische Entfernung (Debridement) der Kalkablagerung(en) in der Sehne.

- Gegebenenfalls erfolgt eine kleine Sehnennaht bei Defekt oder eine subakromiale Dekompression (Vergrößerung des Raumes unter dem Schulterdach), um Reibung zu vermindern.

Studien zeigen, dass Patienten nach arthroskopischer Entfernung deutliche Schmerz- und Funktionsverbesserungen erreichen. Beispiel: 89 % der Patienten hatten nach durchschnittlich 4,8 Jahren keine oder nur minimale Kalkreste und 96 % hatten eine intakte Rotatorenmanschette.

Nachbehandlung und Prognose

Unmittelbar nach der Operation beginnt der Bewegungsaufbau – zunächst passiv oder assistiert, dann aktiv. Die volle Belastungsfähigkeit ist gewöhnlich nach 6 Wochen bis 6 Monaten gegeben, je nach Befund, beteiligtem Sehnenanteil und individuellem Reha-Plan. Bei geregeltem Verlauf sind die Langzeitergebnisse sehr gut, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Schmerzfreiheit und guter Funktion.

Was ist das und wie zeigt es sich

Bei der Schulterarthrose verschleißen Knorpel und Gelenkflächen von Oberarmkopf und Pfanne. Das führt zu Belastungs- und Nachtschmerz, Steifigkeit und Kraftverlust. Ob die Rotatorenmanschette intakt ist oder gerissen, beeinflusst die Therapieentscheidung maßgeblich.

Häufige Behandlung

Zunächst konservativ mit Physiotherapie, Aktivitätsanpassung und Schmerztherapie. Bei fortgeschrittener Arthrose kommt der Gelenkersatz infrage:

- Anatomische Totalendoprothese aTSA bei intakter Rotatorenmanschette.

- Inverse Totalendoprothese rTSA bei defekter Manschette, bei Cuff-Tear-Arthropathie, komplexen Deformitäten, nach fehlgeschlagener Vor-OP oder in ausgewählten Fällen auch bei Arthrose mit intakter Manschette.

Wie funktioniert die inverse Prothese Biomechanik verständlich erklärt

Bei der inversen Prothese wird die Gelenkgeometrie „umgedreht“. Eine Kugel sitzt an der Pfanne Glenosphäre, die Pfanne am Oberarm. Zwei zentrale Prinzipien:

- Medialisierung und leichte Inferiorisierung des Drehzentrums. Dadurch entsteht ein längerer Hebelarm für den Deltamuskel.

- Der Deltamuskel übernimmt die Hauptarbeit für das Anheben des Arms, auch wenn die Rotatorenmanschette geschädigt ist. Das ergibt eine stabile Führung und zuverlässige Kraftübertragung. Varianten mit Lateralisation z. B. onlay-Humerus oder lateralisiertes Glenoid können Außenrotation und Spannung der Weichteile verbessern sowie Notching verringern, erfordern aber eine sorgfältige Planung.

Für wen kommt welche Prothese in Frage

- Anatomische TEP: primäre Arthrose mit erhaltener Manschette und guter Knochenqualität. Ziel ist möglichst natürliche Beweglichkeit und Kraft.

- Inverse TEP: Manschettendefekt CTA, komplexe Glenoidform, Instabilitätsarthropathie, Revision nach gescheiterter aTSA, komplexe Frakturen im höheren Alter. Auch bei primärer Arthrose mit intakter Manschette kann rTSA je nach Risiko-/Defektprofil sinnvoll sein.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung nach einer Schulterendoprothese erfolgt nach einem klaren, stufenweisen Schema, das individuell an Heilungsverlauf, Muskelstatus und Prothesentyp angepasst wird.

1. Frühphase (0–4 Wochen)

Nach der Operation wird die Schulter zunächst in einer Bandage oder Schlinge ruhiggestellt. Bereits in den ersten Tagen beginnen passive oder assistierte Bewegungsübungen unter physiotherapeutischer Anleitung, um Verklebungen zu vermeiden und die Gelenkbeweglichkeit zu erhalten. Schmerzen und Schwellungen werden gezielt behandelt, meist mit Kühlung und Schmerzmitteln.

2. Aufbauphase (5–12 Wochen)

In dieser Phase erfolgt der Übergang zu aktiven Bewegungen. Die Belastung wird schrittweise gesteigert, beginnend mit alltagsrelevanten Tätigkeiten wie Anziehen, Körperpflege oder leichter Arbeit. Bei anatomischen Prothesen wird insbesondere die Rotatorenmanschette gezielt gekräftigt; bei inversen Systemen liegt der Fokus auf der Aktivierung und Koordination des Deltamuskels.

3. Funktions- und Reintegrationsphase (ab 3–6 Monaten)

Hier stehen Kraftaufbau, Stabilität und Bewegungsumfang im Vordergrund. Sportarten mit geringer Schulterbelastung (z. B. Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking) sind meist nach 3–4 Monaten möglich; Überkopf- oder Kontaktsport sollte frühestens nach 6 Monaten erwogen werden.

Prognose

- Inverse Prothese (rTSA): Hohe Stabilität und zuverlässige Schmerzreduktion > 90 % der Patientinnen und Patienten berichten über deutliche Schmerzfreiheit und Funktionszuwachs. Auch bei Rotatorenmanschetten-Defekten bleibt die aktive Elevation meist über 120 Grad möglich. Leichte Einschränkungen der Außenrotation sind häufig, beeinträchtigen den Alltag aber kaum.

- Anatomische Prothese (aTSA): Sehr gute Beweglichkeit, insbesondere Außenrotation und Feinkoordination, wenn die Manschette intakt ist. Die Zufriedenheitsraten liegen in großen Serien über 85–90 %.

- Langzeitergebnisse: Sowohl anatomische als auch inverse Systeme zeigen heute exzellente Haltbarkeiten mit Überlebensraten von > 90 % nach 10 Jahren.

Was ist das und wie zeigt es sich

Eine AC-Gelenksprengung ist eine Verletzung des Schultereckgelenks (Akromioklavikulargelenks), meist nach einem Sturz direkt auf die Schulterspitze. Dabei zerreißen – je nach Schweregrad – die Bandverbindungen zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt (AC- und/oder CC-Bänder). Typisch sind eine sichtbare Stufe über dem Schultereckgelenk („Klaviertastenphänomen“) und Bewegungsschmerzen bei Armhebung.

Leichte Formen (Rockwood I–II) werden konservativ behandelt, meist mit Ruhigstellung und frühzeitiger Mobilisierung.

Höhere Grade (III–V, selten VI) erfordern häufig eine operative Stabilisierung, insbesondere bei jungen, aktiven oder sportlich ambitionierten Patientinnen und Patienten.

Operative Verfahren

Ziel der Operation ist die anatomische Wiederherstellung der Position des Schlüsselbeins und die Stabilisierung des korakoklavikulären Bandapparates.

Gängige Verfahren sind:

- Faden-Button-Systeme (z. B. TightRope, Dog Bone, Twin Tail):

Minimalinvasiv arthroskopisch oder offen durchgeführt. Zwei kleine Bohrkanäle verbinden das Schlüsselbein mit dem Rabenschnabelfortsatz (Coracoid).

Vorteile: keine Metallentfernung nötig, geringere Weichteilirritation, schnellere Rehabilitation.

- Hakenplatte:

Offene Stabilisierung, bei der eine Metallplatte unter das Akromion greift und das Schlüsselbein fixiert. Gute Stabilität, jedoch häufig Irritationen subakromial, weshalb eine Metallentfernung nach ca. 3 Monaten empfohlen wird.

- Autologe oder synthetische Bandrekonstruktionen (z. B. Graft-Ligament-Repair):

Option bei chronischen oder komplexen Verletzungen mit Bandinsuffizienz.

Aktuelle Metaanalysen zeigen, dass Faden-Button-Systeme eine vergleichbare Stabilität bei geringerer Reoperationsrate und weniger subakromialen Beschwerden bieten als die Hakenplatte.

Nachbehandlung und Prognose

Nach einer operativen Versorgung erfolgt zunächst eine kurze Ruhigstellung in einer Schlinge oder Orthese für ca. 1–3 Wochen, je nach Stabilität und Schmerz.

Anschließend wird ein früher, geführter Bewegungsbeginn empfohlen:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung, Pendelübungen erlaubt

- 3–6 Wochen: aktive Bewegungen bis Schulterhöhe

- 6–12 Wochen: freies Bewegungsausmaß, Kraftaufbau

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu Alltag und leichten sportlichen Belastungen

- ab 4–6 Monaten: Kontaktsportarten und volle Belastung

Physiotherapie spielt eine zentrale Rolle, um Beweglichkeit und Schultermuskulatur wiederherzustellen.

Die Prognose ist in den meisten Fällen gut bis sehr gut. Residuale Stufenbildung oder leichte kosmetische Veränderungen sind möglich, beeinträchtigen die Funktion aber in der Regel nicht.

Was ist das und wie zeigt es sich

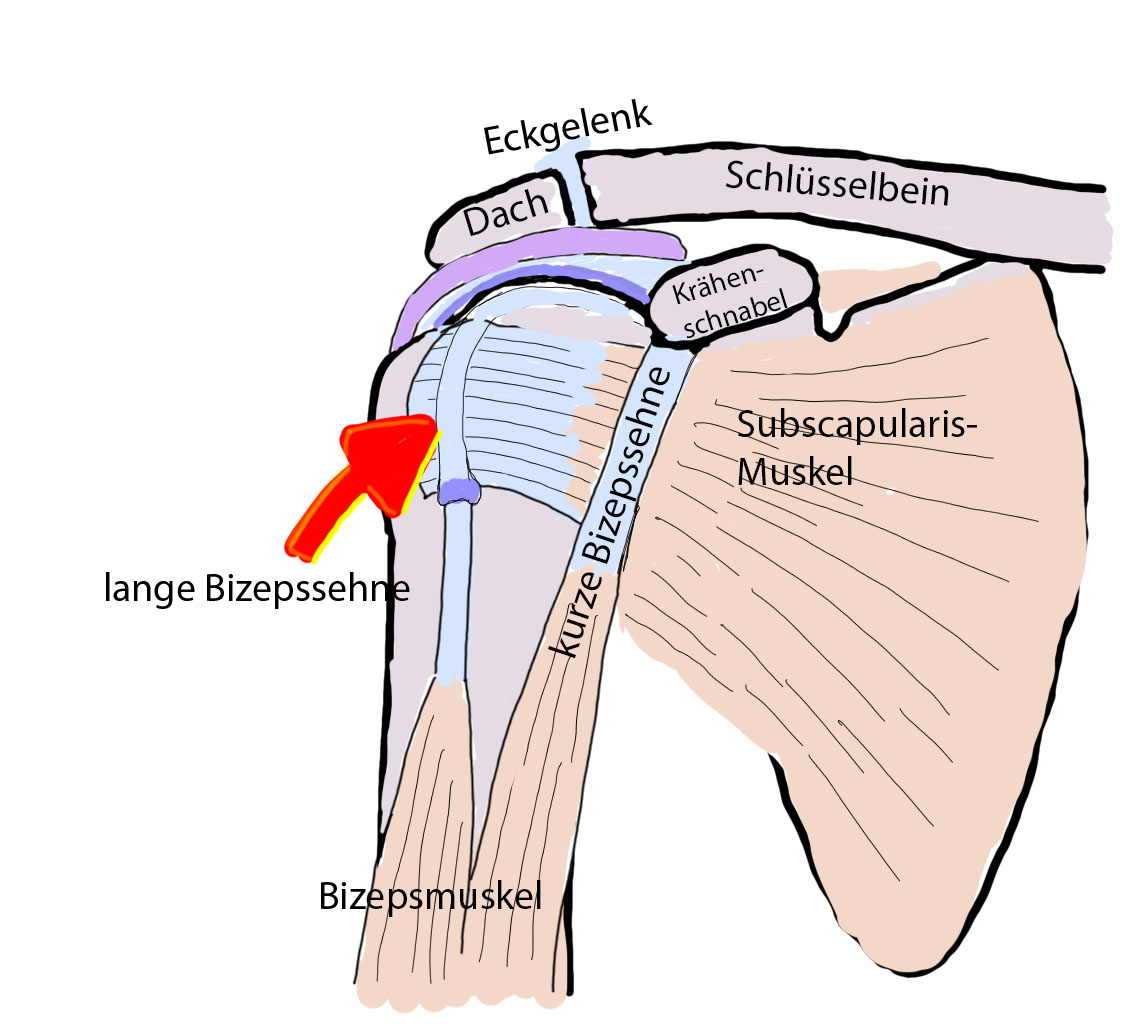

Die sogenannte Pulley-Struktur ist ein komplexes Haltesystem, das die lange Bizepssehne (LBS) in ihrer Rinne am Oberarmkopf (Sulcus intertubercularis) fixiert.

Sie wird aus mehreren Strukturen gebildet, vor allem aus Anteilen des Subscapularis-, Supraspinatus- und Coracohumeral-Bandes.

Bei einer Pulley-Verletzung kommt es zu einem Einriss oder einer Insuffizienz dieser Haltebänder, wodurch die Bizepssehne aus der Rinne gleitet (Subluxation oder Luxation). Dies geschieht häufig in Kombination mit einer Subscapularis-Teilruptur oder als Begleitläsion bei chronischer Tendinopathie.

Typische Symptome sind:

- Schmerzen in der vorderen Schulter, besonders bei Außenrotation und Abduktion

- Schnappen oder Reiben im Gelenkbereich

- Belastungsschmerz bei Zugübungen (z. B. Bizepscurls)

- Mitunter Ausstrahlung in den Oberarm

Operative Verfahren

Ziel der operativen Behandlung ist die Wiederherstellung der stabilen Führung der langen Bizepssehne und die Beseitigung begleitender Läsionen.

Gängige Verfahren sind:

- Tenodese der langen Bizepssehne (suprapektoral oder subpektoral):

Refixation der Sehne im Humerus unterhalb der Pulley-Region.

Sorgt für dauerhafte Stabilität und Schmerzfreiheit.

Wird bevorzugt bei Instabilität, degenerativen Veränderungen oder begleitender Subscapularis-Läsion.

- Tenotomie:

Durchtrennung der langen Bizepssehne ohne Refixation.

Wird v. a. bei älteren, weniger aktiven Patienten mit degenerativem Sehnengewebe eingesetzt. Führt meist zu Beschwerdefreiheit, gelegentlich aber zu kosmetischer Popeye-Deformität.

- Implantat-freie Loop-Tenodese:

Die Loop-Tenodese verzichtet vollständig auf Fremdmaterial, wodurch typische Komplikationen wie Implantatlockerung, Infektion oder lokale Reizungen vermieden werden. Dies wurde in mehreren klinischen Studien bestätigt, die eine stabile suprapektorale Fixation und eine niedrige Rate an strukturellen Versagensfällen zeigen. Die funktionellen Ergebnisse und kosmetischen Resultate sind im Kurz- und Mittelfristverlauf als sehr gut einzustufen, mit einer geringen Rate an Popeye-Deformität und Revisionen.

Die Loop-Tenodese stellt somit eine effektive und sichere Alternative zu den klassischen, implantatgestützten Tenodeseverfahren dar, insbesondere bei Patienten mit erhöhtem Risiko für implantatassoziierte Komplikationen.

Nachbehandlung und Prognose

Nach operativer Stabilisierung oder Tenodese erfolgt eine strukturierte Nachbehandlung:

- 0–3 Wochen: Ruhigstellung in Gilchrist-Verband, passive Bewegungen in Flexion/Abduktion erlaubt

- 3–6 Wochen: Aktive Bewegungen ohne Widerstand, Vermeidung von Belastung des Bizeps

- 6–12 Wochen: Beginn des Kraftaufbaus, graduelle Steigerung der Belastung

- ab 3 Monaten: Sportliche Aktivitäten, Alltag ohne Einschränkung

- ab 4–5 Monaten: Wurf- oder Kontaktsport wieder möglich

Die Prognose ist in der Regel gut bis sehr gut.

Bei rechtzeitiger Diagnosestellung und konsequenter Nachbehandlung kann die volle Schulterfunktion in den meisten Fällen wiedererlangt werden.

Was ist das und wie zeigt es sich

Eine SLAP-Läsion bezeichnet eine Verletzung der oberen Gelenklippe (Labrum), an der die lange Bizepssehne am oberen Rand der Schulterpfanne (Glenoid) ansetzt.

Der Begriff „SLAP“ steht für Superior Labrum Anterior to Posterior, also einen Riss, der sich von vorne nach hinten über das obere Labrum zieht.

Ursachen sind meist:

- Sturz auf den ausgestreckten Arm

- Plötzlicher Zug am Arm oder schweres Heben

- Wiederholte Überkopfbelastung (z. B. Werfen, Tennis, Handwerk)

- Degenerative Veränderungen bei älteren Patienten

Typische Symptome:

- Tiefe Schulterschmerzen, besonders bei Überkopfbewegungen

- Klicken, Schnappen oder Blockieren im Schultergelenk

- Gefühl von Schwäche oder Instabilität

- Belastungsschmerz bei Wurf- oder Zugbewegungen

Die Klassifikation erfolgt nach Snyder (Typ I–IV), erweitert durch Maffet bis Typ VII.

Die häufigsten klinisch relevanten sind:

- Typ I: degenerativer Labrumschaden ohne Ablösung

- Typ II: Ablösung des Labrums mitsamt Bizepssehnenanker (häufigster Typ)

- Typ III: Korbhenkelriss

- Typ IV: Riss mit Einriss der langen Bizepssehne

Operative Verfahren

Ziel der Operation ist die Wiederherstellung der stabilen Verankerung der langen Bizepssehne und die Rekonstruktion des Labrums, um Schmerzen und Funktionsverlust zu beheben.

Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach Alter, Aktivitätsniveau und Läsionstyp.

Arthroskopisches SLAP-Repair:

Fixation des abgelösten Labrums und des Bizepsankers mittels Nahtankern.

Besonders geeignet bei jüngeren, sportlich aktiven Patienten oder akuten traumatischen Läsionen.

Vorteil: anatomische Wiederherstellung des Labrums; Nachteil: längere Rehabilitation.

Bizeps-Tenodese:

Ablösung der Bizepssehne vom Labrum und Refixation im Humerus (suprapektoral oder subpektoral).

Geeignet für Patienten über 35–40 Jahre, bei degenerativen Läsionen oder wiederkehrenden Schmerzen nach SLAP-Repair.

Vorteil: raschere Rehabilitation, geringeres Rezidivrisiko, bessere Schmerzreduktion.

Bizeps-Tenotomie:

Durchtrennung der Sehne ohne Refixation, meist bei älteren Patienten oder geringer Funktionsanforderung.

Einfache und effektive Methode mit hoher Zufriedenheit, gelegentlich kosmetische Popeye-Deformität.

Aktuelle Metaanalysen zeigen, dass bei Patienten über 40 Jahre die Bizeps-Tenodese/Tenotomie funktionell bessere Ergebnisse erzielt als die reine Labrumrefixation.

Nachbehandlung und Prognose

Nach arthroskopischem SLAP-Repair oder Tenodese erfolgt eine stufenweise Rehabilitation:

- 0–3 Wochen: Ruhigstellung in Gilchrist oder Schulterorthese, passive Bewegungen bis 90° Flexion und 30° Außenrotation erlaubt

- 3–6 Wochen: Beginn aktiver Bewegungen im schmerzfreien Bereich, keine Widerstandsübungen

- 6–12 Wochen: Übergang zu aktiv-assistierter und freier Bewegung, Kräftigung der Rotatorenmanschette

- ab 3 Monaten: Beginn von sportartspezifischem Training

- ab 4–6 Monaten: Rückkehr zu Wurf- und Kontaktsport

Die Prognose ist insgesamt gut bis sehr gut, insbesondere bei richtiger Indikationsstellung.

Nach Tenodese ist die Komplikationsrate niedriger, während bei SLAP-Repair die Wiederherstellung der anatomischen Verhältnisse vorteilhaft ist.

Die meisten Patientinnen und Patienten erreichen eine vollständige Schmerzfreiheit und hohe Funktionszufriedenheit.

Behandlungsspektrum im Überblick

- Arthroskopische subacromiale Dekompression bei Impingement-Syndrom

- Arthroskopische Kalkausräumung

- Arthroskopische Resektion der lateralen Clavicula bei Schultereckgelenksarthrosen

- Arthroskopische Arthrolyse bei Schultersteife

- Arthroskopische Rotatorenmanchettenrekonstruktion bei Ein- oder Mehrsehnenrupturen

- Arthroskopische Bizepssehnentenodese

- Arthroskopischer anatomischer SLAP-Repair

- Stabilisierung akuter und chronischer Schultereckgelenkssprengungen und lateraler Schlüsselbeinfrakturen

- Arthroskopische und offene Stabilisierung nach Schulterluxation

- Arthroskopische Pfannenrand-Rekonstruktion bei Glenoiddefekten

- Arthroskopische und offene Versorgung von Glenoidfrakturen

- Arthroskopische Therapie von Knorpelschäden am Schultergelenk (Mikrofrakturierung, autologe Chondrozytentransplantation, Mini-Endoprothesen)

- Anatomische und inverse Schulterendoprothetik (Kurzschaft- und Kalottenersatzsysteme) bei primärer und sekundärer Omarthrose sowie Defektarthropathie

- Revisionsendoprothetik

- Tumorendoprothetik

- gesamte Frakturversorgung des Schultergürtels

Zertifikate

- Dr. Tobias Merkle ist zertifizierter Schulter- und Ellenbogenchirurg der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie e.V. (DVSE)

- Das Klinikum Stuttgart ist von der DVSE mit dem Goldsiegel für Schulter- und Ellenbogenendoprothesen zertifiziert