Ellenbogen

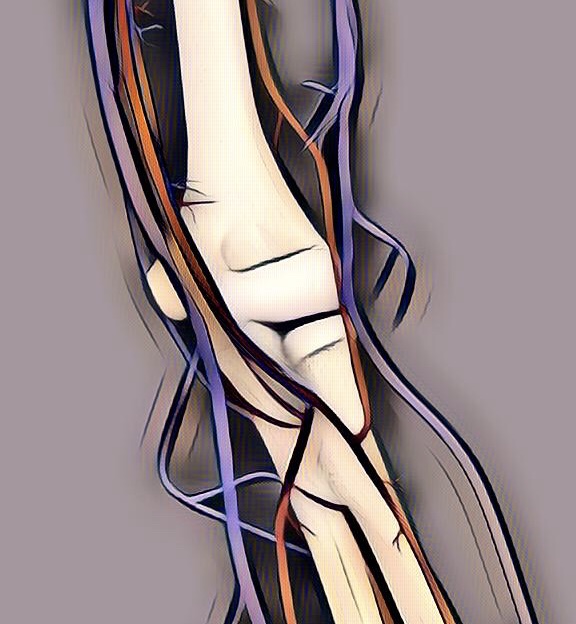

Das Ellenbogengelenk besteht aus Oberarmknochen (Humerus), Speiche (Radius) und Elle (Ulna).

Das Gelenk zwischen Oberamknochen und Elle (Articulatio humeroulnaris) ist ein Scharniergelenk mit Knochenführung. Das Gelenk zwischen Oberarmknochen und Speiche (Articulatio humeroradialis) ist ein Kugelgelenk, dessen Ab- und Adduktion durch Bänder gehemmt wird. Das Gelenk zwischen Speiche und Elle (Articulatio radioulnaris proximalis) ist ein Drehgelenk.

Das Humeroulnargelenk und Humeroradialgelenk gestatten gemeinsam die Beugung und Streckung und machen den Ellenbogen zu einem uniaxialen Scharniergelenk. Funktionell ist es ein Dreh-Scharniergelenk und ermöglicht es uns die Hand dreidimensional im Raum zu bewegen. Die gelenkige Verbindung des Unterarms mit der Schulter durch den Ellenbogen ermöglicht der Hand einen Aktionsradius von annähernd 360°.

Das Ellenbogengelenk ist ein biomechanisch komplexes Konstrukt, zusammengesetzt aus drei Knochen und drei Gelenken. Ein verflochtenes Zusammenspiel von Knochen, Bändern, Kapsel- und Bindegewebe sowie einer gelenkumgreifenden Muskulatur ist für eine gleichzeitige Stabilität und Beweglichkeit verantwortlich.

Mehr zum Thema Ellenbogenendoprothetik auf der Seite des Endoprothetikzentrums

Behandlungsspektrum im Überblick

- Arthroskopische Operationen am Ellenbogen (Arthrolyse, Entfernung freier Gelenkkörper und Knorpelplastik)

- Refixation der distalen Bizepssehne bzw. Trizepssehne

- Operative Therapie der Epicondylitis (Tennis- bzw. Golferellenbogen)

- Operative Therapie der Ellenbogensteife

- Operative Therapie nach Luxationen (Auskugelung)

- Operative Therapie der Ellenbogeninstabilität (akut und chronisch)

- Operative Therapie von Bandläsionen sowie Sehnenläsionen

- Operative Therapie der Ellenbogenarthrose

- Neurolysen (z.B. Sulcus ulnaris Syndrom)

- gesamte Frakturversorgung des Ellenbogengelenks sowie deren angrenzenden Strukturen

- Endoprothetik (Ellenbogengelenk sowie Speichenköpfchenprothesen)

- Revisionsendoprothetik

- Tumorendoprothetik

Diagnosen & Therapien

Was ist das und wie zeigt es sich

Der Tennisellenbogen – medizinisch laterale Epikondylitis humeri – ist eine schmerzhafte Reizung oder Degeneration der Sehnenansätze der Unterarmstreckmuskulatur am äußeren Ellenbogen. Ursache ist eine chronische Überlastung, häufig durch wiederholte Greif-, Dreh- oder Hebebewegungen. Betroffen sind keineswegs nur Tennisspieler, sondern auch Handwerker, Büro- und Pflegekräfte.

Typische Symptome sind Schmerzen an der Außenseite des Ellenbogens, besonders beim Zugreifen oder Anheben von Gegenständen, beim Drehen des Unterarms (z. B. Flasche öffnen) oder beim Handschlag. In fortgeschrittenen Fällen kann selbst das Halten einer Kaffeetasse schmerzhaft sein.

Häufige Behandlung

In den meisten Fällen wird der Tennisellenbogen erfolgreich konservativ behandelt. Ziel ist die Entlastung und Regeneration der überlasteten Sehnenansätze.

Bewährte Maßnahmen sind:

- Physiotherapie zur Dehnung und Kräftigung der Unterarmmuskulatur

- Exzentrisches Training (gezielte Belastung während des Absenkens)

- Lokale Maßnahmen: Kühlung, Ultraschall, Querfriktionen

- Stoßwellen-Therapie (ESWT) zur Förderung der Durchblutung und Heilung

- Entzündungshemmende Medikamente oder gezielte Infiltrationen (Kortison oder PRP)

- Vorübergehende Entlastungsschienen in akuten Phasen

In der Regel lässt sich innerhalb von Wochen bis Monaten eine deutliche Besserung erreichen.

Operationstechniken im Überblick

Wenn konservative Maßnahmen nach 6–12 Monaten keine ausreichende Besserung bringen oder die Schmerzen den Alltag stark einschränken, kann ein operativer Eingriff sinnvoll sein. Ziel ist es, das geschädigte Sehnengewebe zu entfernen, die Ansätze zu glätten und eine Regeneration anzuregen.

Bewährte operative Verfahren:

- Arthroskopische Denervation / Debridement

Über kleine Zugänge werden entzündlich veränderte Sehnenanteile und degeneratives Gewebe minimalinvasiv entfernt. Gleichzeitig können Gelenkveränderungen oder Begleitpathologien beurteilt und behandelt werden.

- Offenes Debridement nach Nirschl

Entfernung des erkrankten Gewebes am Ursprung der Extensor carpi radialis brevis-Sehne mit lokaler Revaskularisierung.

Dieses Verfahren ist vor allem bei ausgeprägten Veränderungen und Narbenbildungen geeignet.

- Moderne Erweiterungen

In ausgewählten Fällen kann zusätzlich eine mikrochirurgische Denervation der schmerzleitenden Nervenäste erfolgen oder die Sehne mit Ankern refixiert werden, falls größere Defekte entstehen.

Aktuelle Studien zeigen, dass sowohl arthroskopische als auch offene Verfahren hohe Erfolgsraten von über 85–90 % erreichen.

Nachbehandlung und Prognose

Nach einer Operation erfolgt eine kurzzeitige Ruhigstellung in einer Oberarmschiene oder Bandage für wenige Tage. Anschließend beginnt die schrittweise physiotherapeutische Mobilisation.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Schönung, sanfte Mobilisation, Kühlung

- 2–6 Wochen: Beginn aktiver Bewegungen, Dehnungsübungen

- 6–12 Wochen: Aufbau der Unterarmmuskulatur, Wiederaufnahme leichter Alltagsbelastungen

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu sportlichen oder handwerklichen Tätigkeiten

Die Prognose ist insgesamt sehr gut: In der Mehrzahl der Fälle wird eine vollständige Schmerzfreiheit und Wiederherstellung der Kraft erreicht. Rückfälle sind selten und meist auf erneute Fehlbelastung oder unzureichende Rehabilitation zurückzuführen.

Was ist das und wie zeigt es sich

Der Golferellenbogen – medizinisch mediale Epikondylitis humeri – ist die Schwestervariante des Tennisellenbogens. Hier ist der Sehnenansatz der Unterarmbeugemuskulatur an der Innenseite des Ellenbogens betroffen. Ursache ist eine chronische Überlastung oder Fehlbelastung dieser Muskeln, häufig durch wiederholte Beuge- und Drehbewegungen, starkes Zugreifen oder Arbeiten am Computer mit ungünstiger Handhaltung.

Typische Symptome sind Schmerzen an der Innenseite des Ellenbogens, die sich beim Greifen, Heben oder Drehen des Unterarms verstärken. Besonders schmerzhaft sind Bewegungen gegen Widerstand – etwa beim Tragen schwerer Taschen oder beim Faustschluss. In manchen Fällen kann der Schmerz bis in den Unterarm oder in die Hand ausstrahlen.

Häufige Behandlung

Auch beim Golferellenbogen steht zunächst die konservative Therapie im Vordergrund. Ziel ist die Entlastung, Durchblutungsförderung und Regeneration des überlasteten Sehnenansatzes.

Bewährte konservative Maßnahmen:

- Physiotherapie mit Dehnung und Kräftigung der Unterarmbeuger

- Querfriktionen und exzentrisches Training zur Förderung der Heilung

- Stoßwellen-Therapie (ESWT) mit hoher Evidenz für chronische Verläufe

- Lokale Kälte- und Wärmeanwendungen im Wechsel

- Entzündungshemmende Medikamente oder gezielte Infiltration (z. B. PRP)

- Anpassung der Arbeits- oder Sporttechnik, ergonomische Korrektur

- Kurzzeitige Ruhigstellung mit Unterarm-Bandage bei akuten Schmerzen

In über 80 % der Fälle lassen sich die Beschwerden mit diesen Maßnahmen innerhalb von Wochen bis Monaten deutlich bessern.

Operationstechniken im Überblick

Bei anhaltenden oder therapieresistenten Schmerzen über mehr als 6–12 Monate kann eine operative Behandlung sinnvoll sein. Ziel ist die Entfernung des degenerativ veränderten Sehnengewebes und die Anregung der Heilung an der Knochen-Sehnen-Grenze.

Häufig eingesetzte Verfahren:

- Offenes Debridement und Refixation

Entfernung des geschädigten Gewebes am Ursprung der Flexor carpi radialis- und Pronator teres-Sehnen mit anschließender Glättung und Refixation am Epicondylus medialis.

- Begleitende biologische Stimulationsverfahren

Mikrofrakturierung oder lokale Knochenkanäle („bone vents“) zur Förderung der Revaskularisierung und Regeneration – nach ähnlichem Prinzip wie bei der SCOI-Row-Technik an der Schulter.

- Arthroskopische Technik

Minimalinvasives Vorgehen mit Entfernung degenerativer Sehnenanteile und gleichzeitiger Inspektion des Gelenks auf Begleitpathologien (z. B. Plica, freie Gelenkkörper).

Studien berichten über Erfolgsraten von über 85 % mit deutlicher Schmerzreduktion und Wiederherstellung der Funktion.

Nachbehandlung und Prognose

Nach der Operation wird der Arm für einige Tage bis maximal zwei Wochen ruhiggestellt. Danach erfolgt ein stufenweiser Belastungsaufbau unter physiotherapeutischer Anleitung.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Schönung, passive Mobilisation im Schmerzfreien Bereich

- 2–6 Wochen: Beginn aktiver Bewegungen, Dehnung und Koordination

- 6–12 Wochen: Muskelaufbau der Unterarmbeuger und -strecker

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu Sport oder Beruf je nach Belastungsprofil

Die Prognose ist in der Regel sehr gut. Die meisten Patientinnen und Patienten erreichen eine vollständige Schmerzfreiheit und normale Belastbarkeit. In seltenen Fällen kann eine Residualempfindlichkeit bei starker Beugung oder Zugbelastung verbleiben.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die posterolaterale Rotationsinstabilität (PLRI) ist die häufigste Form der chronischen Ellenbogeninstabilität. Ursache ist meist eine Verletzung oder Insuffizienz des lateralen ulnaren Kollateralbandes (LUCL), das den äußeren Ellenbogen stabilisiert.

Typischer Auslöser ist ein Sturz auf die ausgestreckte Hand mit Drehung des Unterarms nach außen (Supination) – oft in Kombination mit einem Luxationstrauma oder einer Radiuskopffraktur. Auch iatrogene Ursachen, z. B. nach wiederholten Kortisoninjektionen oder chirurgischen Zugängen (lateraler Zugang nach Kocher), können das LUCL schwächen.

Typische Symptome:

- Wegkipp- oder Unsicherheitsgefühl im Ellenbogen („der Arm rutscht weg“)

- Schmerzen und Instabilität bei Druckbelastung in Streckung (z. B. Aufstützen vom Stuhl)

- gelegentliches Schnappen, Blockieren oder Subluxationsgefühl

- chronische Schmerzen außen am Ellenbogen trotz unauffälligem Röntgenbild

Bei fortgeschrittener Instabilität kann der Ellenbogen in einer charakteristischen Bewegung („posterolateral rotatorische Subluxation“) kurzzeitig aus der Gelenkführung springen.

Häufige Behandlung

Bei leichten oder frühen Instabilitäten ist zunächst ein konservativer Behandlungsversuch gerechtfertigt.

Konservative Maßnahmen:

- Temporäre Ruhigstellung (z. B. in einer Oberarmschiene)

- Muskelkräftigung, insbesondere der Unterarmstrecker und Pronatoren

- Vermeidung belastender Rotationsbewegungen und axialer Druckbelastung

- Physiotherapeutisches Stabilitätstraining

Bei anhaltenden Instabilitätsgefühlen, strukturellen Bandläsionen oder wiederkehrenden Subluxationen ist jedoch eine operative Stabilisierung erforderlich, da das LUCL nur selten spontan ausheilt.

Operationstechniken im Überblick

Ziel der Operation ist die Wiederherstellung der lateralen Bandstabilität und der physiologischen Gelenkführung.

Bewährte operative Verfahren:

- Anatomische Rekonstruktion des LUCL

Rekonstruktion mit autologem Sehnentransplantat (z. B. Trizeps-Sehne).

Das Transplantat wird anatomisch zwischen Epicondylus lateralis humeri und Crista supinatoris der Ulna fixiert (oft mit Fadenankern oder Interferenzschrauben).

- Direkte Bandnaht (Repair)

Bei frischen Verletzungen kann das Band direkt refixiert werden, häufig unter Verstärkung mit Fadenankern.

- Arthroskopische Begleittherapie

Entfernung freier Gelenkkörper, Synovektomie oder Behandlung assoziierter Knorpel- oder Radiuskopfveränderungen.

Langzeitstudien zeigen nach anatomischer LUCL-Rekonstruktion über 90 % stabile und schmerzfreie Ellenbogen mit hohem Patientenzufriedenheitsgrad.

Nachbehandlung und Prognose

Nach der Operation erfolgt eine funktionelle Nachbehandlung mit kontrolliertem Bewegungsaufbau, um eine erneute Bandüberlastung zu vermeiden.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–3 Wochen: Ruhigstellung in Oberarmschiene, passive Beugung bis 90°, keine Supination unter Last

- 3–6 Wochen: Beginn aktiver Bewegungen im schmerzfreien Bereich, Schutz vor axialer Belastung

- 6–12 Wochen: sukzessiver Aufbau der Muskulatur, koordinatives Training

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu Alltagsaktivitäten und Sportarten ohne Körperkontakt

- ab 6 Monaten: volle sportliche Belastbarkeit (z. B. Wurf- oder Kraftsport)

Die Prognose ist in den meisten Fällen ausgezeichnet: stabile Gelenkführung, Schmerzfreiheit und Wiederherstellung der Funktion. In Einzelfällen kann eine leichte Einschränkung der Endstreckung verbleiben. Frühzeitige Diagnose und gezielte Nachbehandlung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis.

Was ist das und wie zeigt es sich

Das mediale Kollateralband (Ulnar Collateral Ligament, UCL) stabilisiert den Ellenbogen gegen Valgusstress, also gegen das Aufklappen nach außen.

Eine UCL-Verletzung entsteht meist durch wiederholte Überkopfbelastungen mit hoher Wurfgeschwindigkeit – klassisch bei Baseball-Pitchern, Speerwerfern, Volleyball- oder Handballspielerinnen und -spielern.

Seltener entsteht der Riss akut bei einem Sturz oder bei einer starken Valgus-Drehbewegung.

Typische Symptome:

- Schmerz an der Innenseite des Ellenbogens, besonders bei Wurf- oder Schlagbewegungen

- Kraftverlust und verminderte Präzision bei Überkopfaktionen

- gelegentlich „Schnappen“ oder Instabilitätsgefühl

- bei akuten Rissen: plötzlicher stechender Schmerz mit Funktionsverlust

Bei chronischer Überlastung entwickelt sich die Symptomatik oft schleichend über Wochen bis Monate.

Häufige Behandlung

In frühen oder leichten Fällen steht die konservative Therapie im Vordergrund – insbesondere bei Teilrissen und bei Freizeit- oder Breitensportlern.

Konservative Maßnahmen:

- Trainingspause (mehrere Wochen) und Schonung vor allem von Wurfbewegungen

- Physiotherapie zur Stabilisierung und muskulären Balance (Flexor-Pronator-Gruppe)

- Kälte-/Wärmeanwendungen, Entzündungshemmung, ggf. Infiltration (PRP)

- schrittweises Return-to-Throw-Programm unter physiotherapeutischer Kontrolle

Bei anhaltender Instabilität oder kompletten Rupturen – insbesondere bei Leistungs- und Berufssportlern – wird eine operative Rekonstruktion empfohlen.

Operationstechniken im Überblick

Ziel der Operation ist die Wiederherstellung der Bandstabilität und damit die sichere Rückkehr zum Sport.

Bewährte operative Verfahren:

- UCL-Rekonstruktion

Rekonstruktion mit autologem Sehnentransplantat (meist Palmaris-longus oder Gracilis).

Das Transplantat wird durch Bohrkanäle in Epicondylus medialis und Ulna geführt und in anatomischer Position fixiert.

- Primäres UCL-Repair mit interner Bandverstärkung (InternalBrace)

Bei frischen, scharf begrenzten Rupturen kann das Band direkt refixiert und mit einer nicht-resorbierbaren Faserverstärkung stabilisiert werden.

Vorteil: kürzere Rehabilitationszeit, vor allem bei jüngeren Sportlern mit intaktem Bandgewebe.

Aktuelle Studien zeigen Return-to-Play-Raten von 80–90 % bei Rekonstruktionen, insbesondere bei anatomischer Fixation und strukturiertem Reha-Protokoll.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung erfolgt schrittweise und dauert bei Leistungssportlern in der Regel 6–12 Monate bis zur vollen Wettkampffähigkeit.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung im Ellenbogengips oder in einer Orthese

- 2–6 Wochen: Passive und assistierte Bewegungen, Schutz vor Valgusstress

- 6–12 Wochen: Aktive Kräftigung der Flexor-Pronator-Gruppe, Stabilitätstraining

- ab 3 Monaten: Funktionelles Training, kontrolliertes Wurf-/Schlag-Programm

- ab 6 Monaten: Volle sportliche Belastbarkeit (bei Rekonstruktion meist nach 9–12 Monaten)

Prognose:

Bei konsequenter Nachbehandlung sind die funktionellen Ergebnisse sehr gut.

Rund 85–90 % der operierten Leistungssportler kehren auf ihr vorheriges Spielniveau zurück.

Konservative Verläufe zeigen in der Regel gute Alltagstauglichkeit, jedoch eingeschränkte Belastbarkeit bei maximaler Wurfleistung.

Was ist das und wie zeigt es sich

Das Sulcus-ulnaris-Syndrom (auch Ulnarisrinnensyndrom) ist die häufigste Nervenkompressions-Erkrankung am Ellenbogen.

Dabei wird der Nervus ulnaris in seinem knöchernen Kanal hinter dem inneren Ellenbogenhöcker (Epicondylus medialis) eingeengt oder gereizt.

Die Ursache kann mechanischer Druck, wiederholte Beugung des Ellenbogens, Narbenzug, entzündliche Veränderungen oder eine Luxation (Herausrutschen) des Nervs aus der Rinne sein.

Auch berufliche Dauerbelastung (z. B. Maschinenarbeit, Computerarbeit) oder Sportarten mit ständiger Beugung (z. B. Radfahren, Kraftsport) können das Syndrom begünstigen.

Typische Symptome:

- Kribbeln, Taubheit oder „Ameisenlaufen“ in Ring- und Kleinfinger

- Nachtschmerz, besonders bei gebeugtem Ellenbogen

- Schwäche beim Spreizen oder Schließen der Finger

- Unsicherheit beim Greifen, häufiges Fallenlassen von Gegenständen

- Bei längerem Verlauf: Muskelabbau an der Handkante („Krallenhand“)

Häufige Behandlung

In frühen oder milden Stadien ist die Behandlung in der Regel konservativ möglich, mit dem Ziel, Druck und Zug auf den Nerv zu verringern.

Konservative Maßnahmen:

- Vermeidung langer Beugestellung (z. B. nachts eine Ellenbogen-Schiene in Streckung)

- Ergonomische Arbeitsplatzanpassung

- Lokale Wärme oder milde Nervenmobilisation in der Physiotherapie

- Entzündungshemmende Medikamente bei akuter Reizung

- In seltenen Fällen: Infiltration mit Lokalanästhetikum zur Diagnosesicherung

Wenn die Beschwerden trotz konservativer Maßnahmen anhalten oder bereits motorische Ausfälle auftreten, ist eine operative Entlastung empfohlen.

Operationstechniken im Überblick

Ziel der Operation ist die Druckentlastung und freie Gleitfähigkeit des Nervs, um eine bleibende Nervenschädigung zu verhindern.

Häufig angewandte Verfahren:

- Einfache Dekompression (In-situ-Dekompression)

Der Nerv wird entlang seiner gesamten Rinne freigelegt, und einengende Strukturen (Faszien, Bindegewebsbrücken, Septen) werden vorsichtig gelöst.

- Vordere Transposition des Nervs

Bei instabilem oder luxierendem Nerv wird dieser aus der Knochenrinne herausgelöst und vor den Epicondylus verlagert – entweder unter die Haut (subkutan), unter den Muskel (submuskulär) oder zwischen die Muskeln (intermuskulär). Ziel ist eine spannungsfreie Führung ohne Druck bei Beugung.

- Medialepikondylektomie (selten)

Teilweise Abtragung des Knochenvorsprungs zur Druckentlastung, meist bei Revisionsfällen oder anatomischen Varianten.

Langzeitstudien zeigen nach operativer Dekompression Besserungsraten von über 85 %, insbesondere wenn der Eingriff frühzeitig erfolgt.

Nachbehandlung und Prognose

Nach der Operation wird der Arm meist nur kurzzeitig ruhiggestellt – bei einfacher Dekompression oft nur 1–2 Tage, bei Transposition etwa 1–2 Wochen. Danach folgt ein funktioneller Bewegungsaufbau.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Schönung

- 2–4 Wochen: Beginn der physiotherapeutischen Mobilisation, Schutz vor Zugbewegungen

- ab 4 Wochen: freies Bewegungsausmaß, Kräftigung und Koordination

- ab 6–8 Wochen: Wiederaufnahme normaler Tätigkeiten, sportliche Belastung nach Befund

Prognose:

In den meisten Fällen kommt es zu einer deutlichen Besserung oder vollständigen Rückbildung der Symptome.

Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Operation vor Eintritt bleibender Nervenschäden erfolgt.

Bei chronisch fortgeschrittenen Verläufen kann eine Resttaubheit oder leichte Kraftminderung verbleiben, jedoch stabilisiert sich der Zustand in der Regel dauerhaft.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die distale Bizepssehnenruptur ist ein Riss der Sehne des Musculus biceps brachii an ihrem Ansatz an der Speiche (Tuberositas radii).

Sie tritt typischerweise bei Männern im mittleren Alter auf, häufig nach einer plötzlichen, kräftigen Belastung – etwa beim Heben schwerer Gegenstände oder beim Abfangen eines Gewichts mit gebeugtem Ellenbogen.

Typische Symptome:

- plötzlich stechender Schmerz in der Ellenbeuge

- hör- oder fühlbares „Schnappen“ im Moment des Risses

- anschwellende Beugeseite des Unterarms

- Kraftverlust beim Beugen und besonders bei Supination (Drehung der Handfläche nach oben)

- sichtbare Formveränderung des Bizepsmuskels („Popeye-Zeichen“) bei proximaler Retraktion

In seltenen Fällen kann der Riss inkomplett sein, mit teilweise erhaltener Funktion, aber anhaltenden Schmerzen.

Häufige Behandlung

Die Behandlung richtet sich nach dem Ausmaß des Risses, dem Aktivitätsniveau und den funktionellen Ansprüchen des Patienten.

- Komplette Rupturen:

Bei vollständigem Abriss der Sehne ist die operative Refixation die Therapie der Wahl, insbesondere bei jüngeren, aktiven oder körperlich arbeitenden Personen. Ohne Wiederherstellung drohen dauerhaft Kraftverlust (bis zu 30–50 % bei Supination) und eingeschränkte Funktion.

- Teilrupturen oder ältere, weniger aktive Patienten:

In Einzelfällen kann ein konservativer Behandlungsversuch mit Schienung, Schonung und Physiotherapie erfolgen, wobei meist eine gewisse Kraftminderung verbleibt.

Operationstechniken im Überblick

Ziel der Operation ist die anatomische Refixation der distalen Bizepssehne an ihrem ursprünglichen Ansatz an der Speiche, um Kraft und Drehbewegung vollständig wiederherzustellen.

Bewährte Verfahren:

- Ein- oder Zwei-Inzisions-Technik (anteriorer Zugang)

Die Sehne wird über einen vorderen Zugang dargestellt, gesäubert und mit einem Faden-Anker-, Knopf- oder Endobutton-System an der Tuberositas radii refixiert.

- Implantate und Fixationsmethoden:

- Endobutton (metallischer Knopf, durch den Bohrkanal gezogen)

- Fadenanker oder Interferenzschraube

- Hybridverfahren (z. B. Endobutton + Schraube)

Moderne biomechanische Studien zeigen eine hohe Primärstabilität und frühe Belastbarkeit dieser Verfahren.

Nachbehandlung und Prognose

Nach der Operation erfolgt eine strukturierte, kontrollierte Nachbehandlung mit zunächst eingeschränkter Beweglichkeit, um die Heilung an der Knochen-Sehnen-Grenze zu sichern.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung im Oberarm-Gips oder Orthese, passive Bewegungen bis 90° Flexion erlaubt

- 2–6 Wochen: schrittweise Steigerung des Bewegungsumfangs, Vermeidung von aktiver Beugung gegen Widerstand

- 6–12 Wochen: Beginn aktiver Kräftigung, Fokus auf Beugung und Supination

- ab 3 Monaten: zunehmende Belastung im Alltag, Sportbeginn (ohne Maximalkraft)

- ab 4–6 Monaten: Rückkehr zu voller sportlicher oder beruflicher Belastung

Prognose:

Nach erfolgreicher Refixation erreichen die meisten Patientinnen und Patienten eine nahezu vollständige Wiederherstellung von Kraft und Beweglichkeit.

Komplikationen wie Sensibilitätsstörungen durch Irritation des N. cutaneus antebrachii lateralis oder Heterotopien sind selten.

Die Zufriedenheitsrate liegt in größeren Serien bei über 90 %.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Trizepssehnenruptur ist eine vergleichsweise seltene, aber funktionell relevante Verletzung des Ellenbogens. Dabei reißt die Sehne des Musculus triceps brachii ganz oder teilweise an ihrem Ansatz am Olecranon (Ellenbogenhöcker) ab.

Häufige Ursachen sind ein Sturz auf den ausgestreckten Arm mit plötzlicher, exzentrischer Belastung des Trizeps oder ein direktes Trauma auf die Streckseite des Ellenbogens. Begünstigend wirken degenerative Veränderungen, chronische Überlastung, systemische Erkrankungen (z. B. Niereninsuffizienz, Rheuma) oder Cortison-Langzeittherapie.

Typische Symptome:

- plötzlich einschießender Schmerz über dem hinteren Ellenbogen

- tastbare Delle oberhalb des Olecranons

- deutlicher Kraftverlust bei Streckung gegen Widerstand

- Schwellung und Hämatombildung im Verlauf der Sehne

- eingeschränkte Streckung oder komplette Streckunfähigkeit

Teilrupturen können klinisch unauffälliger verlaufen und erst bei anhaltender Schwäche auffallen.

Häufige Behandlung

Die Therapie richtet sich nach dem Rissausmaß, dem Aktivitätsniveau und dem Funktionsanspruch des Patienten.

- Teilrupturen (< 50 %)

können häufig konservativ behandelt werden: Ruhigstellung in Orthese für 4–6 Wochen, gefolgt von physiotherapeutischem Aufbau mit gradueller Belastungssteigerung. - Komplette Rupturen

erfordern in der Regel eine operative Refixation, um die volle Streckkraft wiederherzustellen. Ohne Rekonstruktion bleibt meist eine deutliche Schwäche und funktionelle Einschränkung zurück.

Operationstechniken im Überblick

Ziel der Operation ist die anatomische Refixation der Trizepssehne am Olecranon und die Wiederherstellung der Streckfunktion.

Bewährte Verfahren:

- Transossäre Refixation (klassische Technik)

Die Sehne wird mit kräftigen nicht-resorbierbaren Fäden durch Bohrkanäle im Olecranon gezogen und dort verknotet.

- Fadenanker-Fixation

Verwendung von modernen „suture anchors“ zur direkten Refixation der Sehne am Knochen.

- Rekonstruktion mit Transplantat

Bei chronischen oder retracted Rupturen kann eine Augmentation mit autologer Sehne (z. B. Gracilis) oder synthetischem Graft erfolgen.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung erfolgt schrittweise, um die Sehnenheilung zu sichern und gleichzeitig Bewegungseinschränkungen zu vermeiden.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Streckorthese oder 30°-Flexion, passive Beugung erlaubt

- 2–6 Wochen: kontrollierte Bewegungssteigerung bis 90°, keine aktive Streckung gegen Widerstand

- 6–12 Wochen: Beginn aktiver Streckung, schrittweiser Kraftaufbau

- ab 3 Monaten: volle Beweglichkeit, funktionelles Training

- ab 4–6 Monaten: Rückkehr zu Sport und Kraftbelastung

Prognose:

Nach erfolgreicher Refixation ist die Funktionswiederherstellung in über 90 % der Fälle sehr gut.

Die meisten Patientinnen und Patienten erreichen eine vollständige Streckkraft und Schmerzfreiheit.

Komplikationen wie Re-Ruptur, Bewegungseinschränkung oder Irritation durch Nahtmaterial sind selten und meist gut behandelbar.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die sogenannte „Terrible Triad“ beschreibt eine komplexe Ellenbogenverletzung, bestehend aus drei Komponenten:

- vordere Luxation des Ellenbogengelenks,

- Radiuskopffraktur und

- Fraktur des Processus coronoideus (Ulna).

Dieses Verletzungsmuster entsteht meist durch einen Sturz auf den ausgestreckten Arm, oft mit Dreh- oder Stauchbewegung.

Dabei kommt es zur Kombination aus Luxation, knöchernen Schädigungen und Bandverletzungen (v. a. laterales ulnar-kollaterales Band – LUCL).

Typische Symptome:

- starke Schmerzen und deutliche Schwellung des Ellenbogens

- sichtbare Deformität oder Fehlstellung (Luxation)

- eingeschränkte oder aufgehobene Beweglichkeit

- häufig Gefühlsstörungen oder Schwäche im Unterarm (durch Dehnung von Nerven)

- nach Reposition oft Instabilitätsgefühl bei Streckung oder Belastung

Diese Verletzung gilt als „terrible“ (also „verheerend“), weil sie ohne anatomische Rekonstruktion häufig zu bleibender Instabilität, Bewegungseinschränkung oder Arthrose führt.

Häufige Behandlung

Die operative Versorgung ist bei der Terrible Triad nahezu immer erforderlich, da mehrere Strukturen gleichzeitig betroffen sind.

Ziel ist die Wiederherstellung der Gelenkstabilität, um frühfunktionelle Bewegung zu ermöglichen und eine Versteifung zu verhindern.

In seltenen, sehr stabilen Fällen kann eine kurzfristige konservative Behandlung mit Immobilisierung und intensiver Physiotherapie versucht werden – meist jedoch nur bei minimalen Frakturen ohne Instabilität.

Operationstechniken im Überblick

Das operative Vorgehen richtet sich nach den einzelnen Verletzungskomponenten, folgt aber einer klaren Reihenfolge („Reparatur von tief nach oberflächlich“):

1. Radiuskopffraktur:

- Osteosynthese (Platte oder Schrauben) bei rekonstruierbarem Radiuskopf

- Prothese (Radiuskopfprothese) bei Trümmerfraktur oder instabiler Rekonstruktion

2. Koronoidfraktur:

- Fixation mit Schrauben oder Miniplatte

- bei kleinen Fragmenten: Fadenanker-Technik

3. Bandapparat:

- Rekonstruktion des lateralen ulnaren Kollateralbandes (LUCL) mit Nahtankern oder Fadenverstärkung

- bei persistierender Instabilität ggf. Rekonstruktion des medialen Bandapparats (MCL)

Wichtiges Therapieziel: stabile, kongruente Gelenkführung bei gleichzeitig früher Mobilisierung.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung ist entscheidend für das funktionelle Ergebnis und erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Operateur, Physiotherapie und Patient.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Oberarmschiene (leichte Flexion), Schwellungs- und Schmerztherapie

- ab 2 Wochen: Beginn passiver und assistierter Bewegungen (Flexion/Extension), Vermeidung von Rotationsbelastung

- 4–6 Wochen: schrittweiser Übergang zu aktiven Bewegungen im schmerzfreien Bereich

- ab 6–12 Wochen: Kraftaufbau, Koordination, Wiederherstellung des Bewegungsumfangs

- ab 3–6 Monaten: Rückkehr zu Alltag, Arbeit und ggf. Sport (je nach Stabilität)

Prognose:

Trotz des schweren Verletzungsmusters kann bei stabiler Rekonstruktion eine gute Gelenkfunktion mit 100–130° Bewegungsumfang erreicht werden.

Die Schmerzfreiheit und Alltagstauglichkeit sind in über 85 % der Fälle gut bis sehr gut. Mögliche Spätfolgen sind Bewegungseinschränkungen, Arthrofibrose oder posttraumatische Arthrose, weshalb die frühe, geführte Mobilisierung entscheidend ist.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Radiuskopffraktur ist die häufigste Fraktur des Ellenbogens bei Erwachsenen.

Sie entsteht meist durch einen Sturz auf den ausgestreckten Arm, wobei die Stoßkraft über die Hand in den Unterarm geleitet wird.

Dabei prallt der Radiuskopf gegen das Capitulum humeri, was zu Riss- oder Trümmerfrakturen führen kann.

Typische Symptome:

- Schmerzen an der äußeren Ellenbogenseite

- Schwellung und eingeschränkte Beuge-, Streck- und Rotationsbewegung

- Druckschmerz über dem Radiuskopf (unterhalb des lateralen Epicondylus)

- gelegentlich Blockierungsgefühl (Hinweis auf Gelenkspaltbeteiligung oder freie Fragmente)

Bei komplexeren Verletzungen kann eine begleitende Bandverletzung oder ein Teil der „Terrible Triad“ vorliegen (Luxation + Radiuskopf- + Koronoidfraktur).

Häufige Behandlung

Die Behandlung richtet sich nach dem Frakturtyp (nach Mason-Klassifikation), dem Bewegungsausmaß und der Gelenkstabilität.

Mason-Klassifikation (vereinfacht):

- Typ I: nicht verschoben (< 2 mm)

- Typ II: verschoben, aber rekonstruierbar

- Typ III: Trümmerfraktur, nicht rekonstruierbar

- Typ IV: Fraktur mit Ellenbogenluxation

Therapieprinzipien:

- Typ I:

Konservativ mit kurzer Ruhigstellung (2–5 Tage) und frühzeitiger Mobilisation.

- Typ II:

Operativ bei relevanter Stufenbildung, Blockierung oder Instabilität. Ziel ist die anatomische Rekonstruktion und Wiederherstellung der Gelenkfläche. - Typ III / IV:

Bei nicht rekonstruierbarer Fraktur: Radiuskopfprothese zur Wiederherstellung der Gelenkstabilität, insbesondere bei Begleitverletzungen (LUCL-Riss, Koronoidfraktur).

Operationstechniken im Überblick

1. Schrauben- oder Plattenosteosynthese

- Anatomische Reposition der Fragmente und Fixation mit Kleinfragmentplatten oder Mini-Schrauben.

- Häufig über lateralen Zugang (Kaplan oder Kocher).

2. Radiuskopfprothese

- Indiziert bei mehrfragmentären, nicht rekonstruierbaren Frakturen oder bei kombinierter Bandinstabilität.

- Verwendung zementfreier modularer Metallprothesen, die den Gelenkdruck und die Rotationsstabilität wiederherstellen.

3. Begleitmaßnahmen

- Rekonstruktion des lateralen Bandapparates (LUCL) bei Instabilität

- Versorgung assoziierter Koronoidfraktur oder Kapselverletzung

Moderne Studien zeigen exzellente Ergebnisse mit > 85 % guter bis sehr guter Funktion bei frühzeitiger Mobilisierung und anatomischer Stabilität.

Nachbehandlung und Prognose

Eine frühe, geführte Bewegung ist entscheidend, um eine Einsteifung (Arthrofibrose) zu verhindern.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–1 Woche: Kurzzeitige Ruhigstellung in Oberarmgips oder Orthese

- 1–3 Wochen: Beginn passiver und aktiv-assistierter Bewegungen (Flexion/Extension, Rotation im schmerzfreien Bereich)

- 4–6 Wochen: zunehmende aktive Beweglichkeit, alltagsnahe Belastung

- ab 8 Wochen: schrittweiser Kraftaufbau

- ab 3-6 Monaten: volle Belastbarkeit und Rückkehr zu Sport oder Beruf

Prognose:

Bei stabiler Versorgung und konsequenter Nachbehandlung erreichen die meisten Patientinnen und Patienten nahezu vollständige Beweglichkeit und Schmerzfreiheit.

Mögliche Spätfolgen sind gelegentliche Bewegungseinschränkung oder Reizung im proximalen Radioulnargelenk, insbesondere bei komplexen Frakturen.

Nach Radiuskopfprothese bestehen langfristig stabile Ergebnisse mit Überlebensraten über 90 % nach 10 Jahren.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Olecranonfraktur ist ein Bruch des Ellenbogenhöckers (Processus olecranonis der Ulna) und zählt zu den häufigsten Frakturen des Ellenbogens, insbesondere bei Erwachsenen und älteren Patientinnen und Patienten.

Die Verletzung entsteht meist durch einen Sturz direkt auf den Ellenbogen oder indirekt durch plötzliche, kräftige Anspannung des Trizepsmuskels gegen Widerstand (z. B. beim Sturz mit abgefangenem Arm).

Typische Symptome:

- Schmerzen und Schwellung über der Streckseite des Ellenbogens

- eingeschränkte oder aufgehobene Streckfähigkeit

- sichtbare oder tastbare Stufe am Olecranon

- Bluterguss und Druckschmerz

Häufige Behandlung

Das therapeutische Vorgehen richtet sich nach dem Frakturtyp, der Dislokation und dem Funktionsanspruch des Patienten.

Nicht dislozierte Frakturen (< 2 mm Stufenbildung):

- Konservative Therapie mit Oberarmgips oder Orthese in etwa 60–90° Beugung für 2–3 Wochen

- Anschließend schrittweise Mobilisation mit physiotherapeutischer Anleitung

Dislozierte Frakturen oder Streckdefizit:

- Operative Behandlung zur Wiederherstellung der Gelenkfläche und der Streckfunktion

Ziel ist die anatomische Reposition, stabile Fixation und frühe Beweglichkeit, um eine Einsteifung zu vermeiden.

Operationstechniken im Überblick

1. Zuggurtungsosteosynthese (Tension-Band-Wiring)

- Klassische Methode bei einfachen Querfrakturen ohne Trümmerzone.

- Zwei Kirschner-Drähte werden längs durch das Olecranon eingebracht und durch eine zirkuläre Drahtschlinge verbunden.

- Umwandlung der Zugkräfte des Trizeps in Kompression an der Frakturlinie.

- Gute Stabilität bei niedriger Komplexität, allerdings häufig Irritation durch Drahtenden → Metallentfernung nach etwas 12 Monaten empfohlen.

2. Plattenosteosynthese (z. B. winkelstabile Platte)

- Bei Trümmer-, schrägen oder langstreckigen Frakturen sowie bei Osteoporose.

- Anatomisch vorgeformte Platten ermöglichen stabile Fixation und frühfunktionelle Mobilisierung.

3. Endoprothetische Versorgung

- In seltenen Fällen bei stark zerstörtem Gelenk, Osteoporose oder alten Fehlheilungen (v. a. bei älteren Patientinnen und Patienten mit geringer Belastung).

Nachbehandlung und Prognose

Eine frühfunktionelle Bewegung ist entscheidend für das funktionelle Ergebnis.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Orthese, passive Bewegungsübungen im schmerzfreien Bereich

- 2–6 Wochen: zunehmende aktive Bewegungen, Fokus auf Beugung und Streckung ohne Widerstand

- ab 6 Wochen: Kraftaufbau, Koordinations- und Alltagstraining

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu Arbeit und sportlicher Belastung

Prognose:

Bei stabiler Versorgung ist die Funktionswiederherstellung in über 90 % der Fälle sehr gut.

Patientinnen und Patienten erreichen meist schmerzfreie Beweglichkeit über 120° Flexion und volle Streckung.

Häufigste Komplikationen sind Irritationen durch Drähte (bei Zuggurtung) oder leichte Bewegungseinschränkungen bei verspäteter Mobilisierung.

Posttraumatische Arthrose ist selten und tritt überwiegend nach komplexen Frakturen auf.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die distale Humerusfraktur ist eine Fraktur des unteren Endes des Oberarmknochens (Humerus), meist im Bereich des Ellenbogengelenks.

Sie ist typischerweise intraartikulär, also mit Beteiligung der Gelenkfläche, und betrifft häufiger ältere Patientinnen und Patienten mit Osteoporose oder jüngere nach Hochrasanztrauma (z. B. Verkehrsunfall, Sturz aus Höhe).

Typische Symptome:

- starke Schmerzen, Schwellung und Bluterguss um den Ellenbogen

- deutliche Bewegungseinschränkung oder Fehlstellung

- häufig tastbare Stufenbildung im Gelenkbereich

- Unfähigkeit, den Arm aktiv zu beugen oder zu strecken

- gelegentlich Sensibilitätsstörungen durch Begleitverletzung des N. ulnaris

Häufige Behandlung

Da die distale Humerusfraktur fast immer das Gelenk betrifft, ist eine operative Versorgung in der Regel erforderlich. Ziel ist die anatomische Wiederherstellung der Gelenkfläche, stabile Fixation und frühfunktionelle Mobilisierung.

Nur bei nicht dislozierten Frakturen, bei multimorbiden oder bettlägerigen Patientinnen und Patienten kann eine konservative Therapie mit Ruhigstellung in Oberarmschiene erwogen werden – jedoch unter enger radiologischer Kontrolle.

Operationstechniken im Überblick

1. Biplanare Plattenosteosynthese („90-90“- oder „parallel plating“)

- Standardverfahren bei den meisten distalen Humerusfrakturen.

- Über dorsalen Zugang mit ggf. Olecranon-Osteotomie wird die Gelenkfläche rekonstruiert und mit zwei winkelstabilen Platten fixiert – entweder senkrecht („orthogonal“) oder parallel angeordnet.

- Ziel: hohe Stabilität bei gleichzeitiger Möglichkeit zur frühfunktionellen Bewegung.

2. Endoprothetische Versorgung (Ellenbogen-Totalendoprothese, TEA)

- Option bei stark zerstörtem Gelenk, Trümmerfrakturen, Osteoporose oder nicht rekonstruierbaren Brüchen.

- Besonders bei älteren Patientinnen und Patienten mit geringer Belastung.

- Nachteil: Belastungsrestriktionen (lebenslange keine schweren Lasten > 5 kg).

Aktuelle Studien zeigen, dass moderne winkelstabile Systeme eine Reoperationsrate < 10 % und gute funktionelle Ergebnisse ermöglichen, wenn frühzeitig mobilisiert wird.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung richtet sich nach der Stabilität der Osteosynthese und dem Allgemeinzustand. Ziel ist eine frühzeitige Bewegung zur Vermeidung von Arthrofibrose.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Oberarmschiene, Schmerz- und Schwellungskontrolle

- 2–6 Wochen: Beginn passiver und aktiv-assistierter Bewegungen (Beugung/Streckung im schmerzfreien Bereich)

- 6–12 Wochen: Übergang zu aktiver Bewegung, Kräftigung und Koordination

- ab 3 Monaten: Belastungsaufbau, alltagsnahe Nutzung

- ab 4–6 Monaten: volle Funktionsbelastung und ggf. sportliche Aktivität

Prognose:

Bei anatomischer Reposition und konsequenter Rehabilitation sind die Ergebnisse in über 80–90 % gut bis sehr gut.

Leichte Bewegungseinschränkungen (v. a. Endstreckdefizit) sind häufig, beeinträchtigen aber die Alltagsfunktion meist nicht.

Komplikationen können sein: Bewegungseinschränkung durch Arthrofibrose, Pseudarthrose, Implantatlockerung oder Irritation des N. ulnaris.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Arthrofibrose beschreibt eine vermehrte Narben- und Bindegewebsbildung im Gelenk, meist nach Verletzungen, Operationen oder längerer Ruhigstellung.

Am Ellenbogen führt dies häufig zu einer Ellenbogensteife – einer schmerzhaften Einschränkung der Beweglichkeit in Beugung, Streckung und/oder Rotation.

Ursachen können sein:

- komplexe Frakturen (z. B. Radiuskopf-, Olecranon- oder distale Humerusfraktur)

- längere Immobilisation nach Trauma oder Operation

- intraartikuläre Blutergüsse oder Verklebungen

- heterotope Ossifikationen (Knochenneubildung im Weichteilgewebe)

- unzureichende Nachbehandlung oder frühzeitige Überlastung

Typische Symptome:

- eingeschränkter Bewegungsumfang (z. B. Beugung < 100°, Streckdefizit > 20°)

- Spannungsschmerz bei Bewegungsende

- Blockadegefühl oder schnappendes Gelenk

- funktionelle Einschränkung im Alltag (z. B. Waschen, Anziehen, Essen)

- häufig begleitend: Schwellung, Wärmegefühl oder Druckempfindlichkeit

Häufige Behandlung

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache, Dauer und Ausprägung der Bewegungseinschränkung. Ziel ist es, den Bewegungsumfang zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren.

Konservative Therapie:

- intensive Physiotherapie mit Mobilisation und Dehnung

- manuelle Therapie und aktive Eigenübungen

- dynamische oder statische Bewegungsschienen (z. B. Flexions-/Extensionsschienen)

- Lymphdrainage und Narbenmobilisation zur Reduktion von Schwellung und Verklebung

- entzündungshemmende Medikamente

- bei ausgeprägter Entzündungsaktivität: kurzfristige Kortisoninjektion

- ggf. medikamentöse Hemmung heterotoper Ossifikation (z. B. NSAR oder Bestrahlung postoperativ)

Indikation zur Operation:

- wenn nach 3–6 Monaten intensiver konservativer Behandlung keine ausreichende Verbesserung eintritt

- bei mechanischen Blockierungen oder ausgeprägten Vernarbungen

Operationstechniken im Überblick

Ziel des Eingriffs ist die Beseitigung der mechanischen Bewegungshindernisse und die Wiederherstellung der Gelenkbeweglichkeit.

1. Arthroskopische Arthrolyse

- Minimalinvasive Lösung von Verwachsungen und Narbengewebe

- Entfernung von Synovialwucherungen, Osteophyten oder freien Gelenkkörpern

- Erweiterung der vorderen und hinteren Gelenkkapsel (anterior/posterior release)

- Vorteil: geringe Weichteiltraumatisierung, schnelle Rehabilitation

2. Offene Arthrolyse

- Bei ausgeprägten Verwachsungen, heterotopen Ossifikationen oder nach mehrfachen Voroperationen

- Kombination aus Kapsel-Release, Narbenresektion, Osteophytenabtragung und ggf. Bandplastik

3. Entfernung heterotoper Ossifikationen

- Indiziert bei schmerzhaften Bewegungseinschränkungen und nach radiologischer Ausreifung (meist > 6 Monate nach Trauma)

- ggf. prophylaktische NSAR-Therapie oder Einmalbestrahlung postoperativ

Ergebnisse großer Serien zeigen, dass mit konsequenter Nachbehandlung ein Bewegungsgewinn von durchschnittlich 40–60° erreichbar ist.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und muss unmittelbar nach der Operation beginnen.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: frühfunktionelle passive und assistierte Bewegung, ggf. CPM-Maschine (kontinuierliche Bewegungsschiene)

- 2–6 Wochen: aktive Mobilisation, Dehnungsübungen, regelmäßige Physiotherapie (mehrmals pro Woche)

- 6–12 Wochen: Kräftigungsübungen, Koordinations- und Alltagsbelastung

- ab 3 Monaten: funktionelles Training, ggf. Sportbeginn

Prognose:

Mit konsequenter Therapie lassen sich in der Regel deutliche Funktionsverbesserungen und Schmerzreduktionen erreichen. Bei frühzeitig erkannter Arthrofibrose ist die Prognose besonders günstig.Spätformen mit ausgeprägter Kapselversteifung oder heterotoper Ossifikation zeigen häufig bleibende Bewegungseinschränkungen, sind jedoch meist alltagstauglich und schmerzarm.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Ellenbogenarthrose ist deutlich seltener als Arthrosen an Knie oder Hüfte, kann jedoch bei Betroffenen zu erheblichen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen.

Meist handelt es sich um eine posttraumatische Arthrose, also als Folge früherer Frakturen, Luxationen oder Operationen.

Seltener entsteht sie primär degenerativ – z. B. durch chronische Überlastung, berufliche Beanspruchung oder genetische Faktoren.

Typische Symptome:

- zunehmende Schmerzen beim Beugen oder Strecken des Ellenbogens

- Bewegungseinschränkungen (v. a. Endstreckung)

- Reiben, Knirschen oder Blockieren (Hinweis auf freie Gelenkkörper oder Osteophyten)

- gelegentlich Ruheschmerz oder nächtliche Schmerzen

- Schwellung und Kapselverdickung

- funktionelle Einschränkungen bei Alltagsbewegungen (z. B. Waschen, Anziehen, Arbeiten am Schreibtisch)

Häufige Behandlung

In frühen Stadien steht die konservative Behandlung im Vordergrund. Ziel ist es, Schmerzen zu reduzieren, Entzündungen zu lindern und die Beweglichkeit zu erhalten.

Konservative Maßnahmen:

- Physiotherapie zur Erhaltung des Bewegungsumfangs

- gezieltes Dehnungs- und Kräftigungstraining

- entzündungshemmende Medikamente (NSAR)

- Infiltrationen mit Lokalanästhetikum oder Kortison

- Hyaluronsäure- oder PRP-Injektionen (nach individueller Indikation)

- Vermeidung repetitiver Belastungen und Anpassung der Arbeitsbedingungen

Wenn die konservativen Maßnahmen keine ausreichende Besserung bringen, stehen verschiedene operative Optionen zur Verfügung – abhängig vom Stadium und Anspruch des Patienten.

Operationstechniken im Überblick

1. Arthroskopisches Debridement

- Minimalinvasive „Gelenktoilette“ mit Entfernung von freien Gelenkkörpern, Osteophyten und entzündlich verdickter Synovialis.

- Glättung rauer Knorpelareale („chondroplasty“) und Erweiterung des Gelenkraums.

- Vorteil: geringe Weichteiltraumatisierung, gute Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit.

- Besonders geeignet bei früh- bis mittelgradiger Arthrose.

2. Ellenbogen-Totalendoprothese (TEA)

- Indiziert bei schwerer Arthrose mit massiven Gelenkdestruktionen, Schmerzen und Funktionsverlust.

- Besonders geeignet für ältere Patientinnen und Patienten mit moderatem Aktivitätsniveau.

- Ziel: Schmerzfreiheit, Wiederherstellung der Funktion und stabile Beweglichkeit (meist 0–130°).

- Einschränkung: lebenslange Limitierung der Belastung (kein Heben > 5 kg).

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung richtet sich nach dem gewählten Verfahren. Grundprinzip ist frühe funktionelle Bewegung zur Vermeidung von Arthrofibrose und Verklebungen.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Oberarmschiene, Kühlung, Schmerztherapie

- 2–6 Wochen: passive und aktiv-assistierte Mobilisation, alltagsnahe Bewegungen

- 6–12 Wochen: aktive Kräftigung, Stabilitätstraining

- ab 3 Monaten: Rückkehr zu leichten sportlichen Aktivitäten, Arbeit ohne Stoß- oder Druckbelastung

Prognose:

- Nach arthroskopischem oder offenem Debridement: deutliche Schmerzreduktion in über 80 % der Fälle, Beweglichkeitsverbesserung um durchschnittlich 30–40°.

- Nach TEA: über 90 % Zufriedenheit, stabile Schmerzfreiheit und gute Funktion für mindestens 10 Jahre.

Spätfolgen: mögliche Lockerung der Prothese oder Bewegungseinschränkung durch Narbenbildung.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die Osteochondritis dissecans (OCD) des Capitulum humeri ist eine umschriebene Schädigung des Gelenkknorpels und des darunterliegenden Knochens im Ellenbogen, meist an der Speichenrolle (Capitulum humeri).

Sie betrifft überwiegend jugendliche oder junge Erwachsene, vor allem Wurf- und Turnsportler, bei denen wiederholte Druck- und Scherbelastungen auf das Ellenbogengelenk wirken.

Die Erkrankung beginnt schleichend: zunächst als Knochennekrose unter intaktem Knorpel, später kann sich ein Knorpel-Knochen-Fragment ablösen („Dissekat“) und zu freien Gelenkkörpern führen.

Typische Symptome:

- Schmerzen im äußeren Ellenbogenbereich, besonders bei Belastung oder Streckung

- wiederkehrende Schwellung und Gelenkergüsse

- eingeschränkte Streckung (häufigstes Frühsymptom)

- Schnappen, Blockieren oder Einklemmungsgefühl bei fortgeschrittenem Stadium

- in Spätphasen: freie Gelenkkörper mit akuten Blockaden

Häufige Behandlung

Die Therapie richtet sich nach dem Alter, dem Stadium der Läsion und der Stabilität des Knorpel-Knochen-Fragmentes.

Konservative Therapie (bei stabilen Frühstadien):

- Sportpause (v. a. Wurf-, Stütz- und Druckbelastungen vermeiden) für 3–6 Monate

- Physiotherapie zur Erhaltung der Beweglichkeit und Muskelbalance

- regelmäßige MRT-Kontrollen, um die Heilung zu überwachen

- gute Prognose bei offener Epiphysenfuge und intaktem Knorpelüberzug

Operative Therapie (bei instabilen oder fortgeschrittenen Läsionen):

indiziert, wenn Schmerzen persistieren oder das Fragment instabil ist.

Operationstechniken im Überblick

1. Arthroskopische Mikrofrakturierung / Anbohrung

- Ziel: Durchblutung und Regeneration des nekrotischen Areals anregen.

- Geeignet für stabile, nicht dislozierte Läsionen mit erhaltenem Knorpelüberzug.

2. Refixation des Dissekat-Fragments

- Wenn das Knorpel-Knochen-Stück noch vital ist: Refixation mit resorbierbaren Pins, Schrauben oder Fibrinkleber.

3. Entfernung freier Gelenkkörper

- Bei gelösten Fragmenten mit mechanischen Beschwerden.

- Kombination mit Débridement und ggf. Mikrofrakturierung des Defektgrundes.

4. Knorpelrekonstruktive Verfahren (bei großen Defekten)

- OATS (Osteochondral Autograft Transfer System): Transplantation kleiner Knorpel-Knochen-Zylinder z. B. aus dem Knie.

- Ziel: biologische Wiederherstellung einer belastungsfähigen Gelenkoberfläche.

Studien zeigen bei rechtzeitigem Eingriff Heilungsraten von über 80 % und sehr gute funktionelle Ergebnisse, insbesondere bei Refixation intakter Fragmente.

Nachbehandlung und Prognose

Die Nachbehandlung erfolgt in mehreren Phasen und ist entscheidend für den Therapieerfolg.

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–2 Wochen: Ruhigstellung in Oberarmschiene, Kühlung, Schmerzreduktion

- 2–6 Wochen: passive und aktiv-assistierte Bewegungen im schmerzfreien Bereich

- 6–12 Wochen: Beginn aktiver Übungen, Belastungsaufbau ohne Stoß- oder Druckbelastung

- ab 3–4 Monaten: schrittweise Rückkehr zu Sportarten mit geringer Belastung

- ab 6 Monaten: vollständige sportliche Belastbarkeit (nach radiologischem Nachweis stabiler Heilung)

Prognose:

Bei frühzeitiger Diagnose und konsequenter Therapie sind die Langzeitergebnisse sehr gut.

Stabile Frühstadien heilen häufig vollständig aus.

Nach operativer Refixation oder Mikrofrakturierung erreichen die meisten Patientinnen und Patienten volle Schmerzfreiheit und Wiederaufnahme des Sports.

Unbehandelt kann die Läsion in eine lokalisierte Arthrose des Capitulum humeri übergehen.

Was ist das und wie zeigt es sich

Die synoviale Plica ist eine faltenartige Verdickung der Gelenkschleimhaut (Synovia) im Ellenbogengelenk.

Solche Falten sind anatomisch normal, können aber bei Reizung, Verdickung oder Einklemmung zu mechanischen Beschwerden führen.

Am Ellenbogen ist am häufigsten die Plica humeroradialis betroffen – eine Schleimhautfalte zwischen Speichenkopf (Radiuskopf) und Oberarmrolle (Capitulum humeri).

Wenn sie verdickt oder entzündet ist, kann sie zwischen die Gelenkflächen geraten und Schmerzen oder Schnappphänomene verursachen.

Typische Symptome:

- ziehende oder stechende Schmerzen an der äußeren Ellenbogenseite

- Schnappen, Reiben oder Blockieren beim Beugen und Strecken

- Druckschmerz über dem lateralen Gelenkspalt

- häufig Fehldiagnose als Tennisellenbogen (klinisch ähnlich)

- selten Gelenkergüsse oder Reizzustände bei Überlastung

Häufige Behandlung

In frühen Stadien ist die Plica meist konservativ behandelbar.

Ziel ist die Entzündungshemmung und Vermeidung weiterer Reizung.

Konservative Maßnahmen:

- vorübergehende Schonung, Belastungsreduktion

- entzündungshemmende Medikamente (NSAR)

- Kühlung und lokale physikalische Therapie

- gezielte Physiotherapie zur Verbesserung der Gelenkmechanik

Bleiben die Beschwerden über mehrere Wochen bestehen oder kommt es wiederholt zu Einklemmungen, wird eine arthroskopische Behandlung empfohlen.

Operationstechniken im Überblick

Arthroskopische Plica-Resektion

- Minimalinvasiver Eingriff über 2–3 kleine Hautschnitte.

- Darstellung des Gelenkspalts zwischen Radiuskopf und Capitulum humeri.

- Identifikation und Entfernung (Resektion) der verdickten oder fibrosierten Plica mit motorisierter Shaver.

- gleichzeitige Inspektion anderer Strukturen (Knorpel, Synovia, Bandapparat).

Der Eingriff dauert in der Regel 20–30 Minuten und kann ambulant durchgeführt werden.

Er dient sowohl der diagnostischen Abklärung als auch der therapeutischen Beseitigung der mechanischen Ursache.

Nachbehandlung und Prognose

Typischer Rehabilitationsverlauf:

- 0–1 Woche: Ruhigstellung mit leichter Kompression, Kühlung, Schmerztherapie

- 1–3 Wochen: schrittweise Mobilisation, aktive Bewegungen ohne Belastung

- ab 3 Wochen: Wiederaufnahme normaler Alltagsaktivitäten

- ab 6 Wochen: Sportliche Belastung möglich, sobald schmerzfrei

Prognose:

Die Ergebnisse nach arthroskopischer Plica-Resektion sind ausgezeichnet.

Über 90 % der Patientinnen und Patienten berichten über vollständige Schmerzfreiheit und freies Bewegungsausmaß.

Rückfälle sind selten. Eine korrekte Differenzierung zur lateralen Epikondylitis ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung.

Zertifikate

- Dr. Tobias Merkle ist zertifizierter Schulter- und Ellenbogenchirurg der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie e.V. (DVSE)

- Das Klinikum Stuttgart ist von der DVSE mit dem Goldsiegel für Schulter- und Ellenbogenendoprothesen zertifiziert